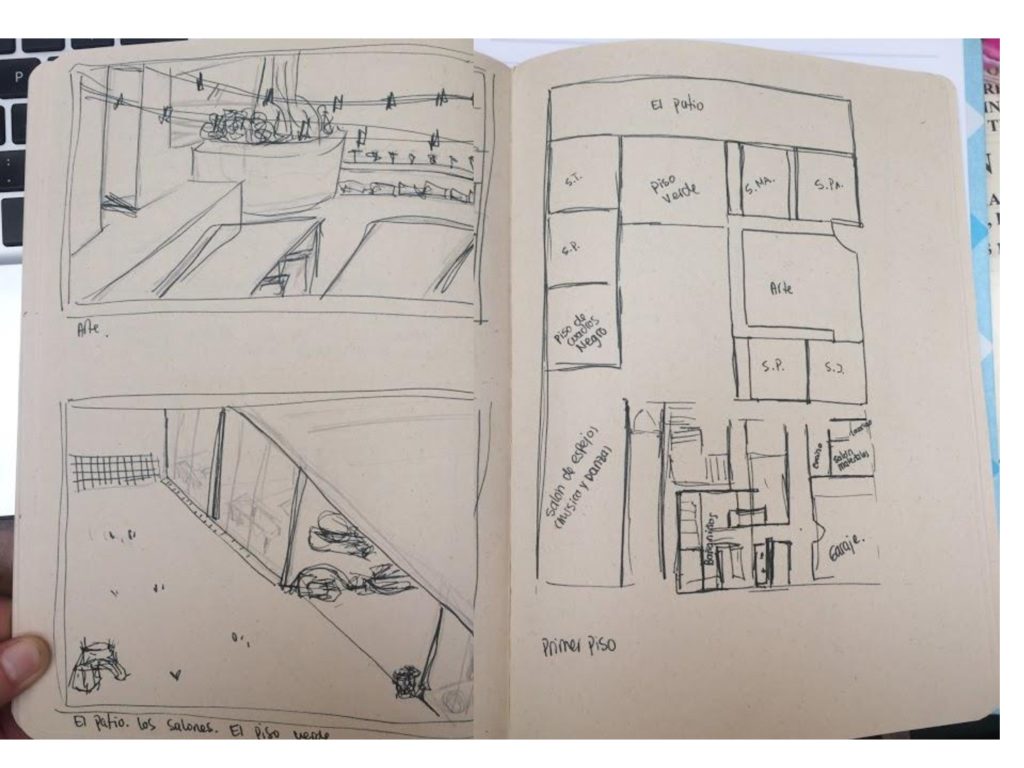

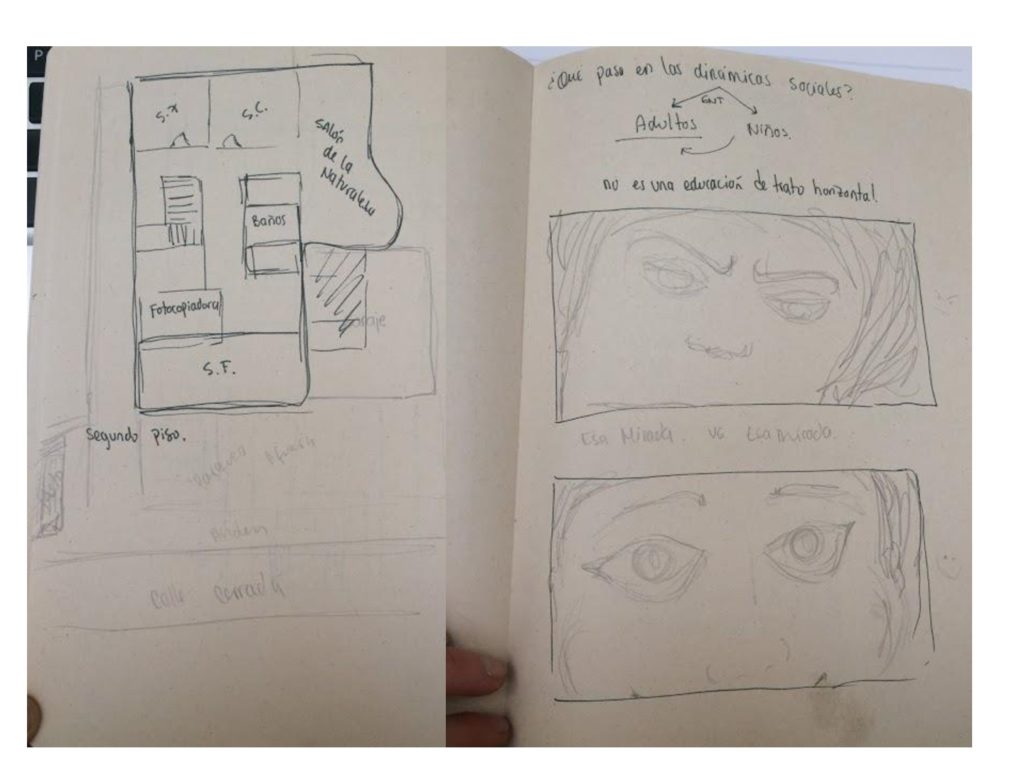

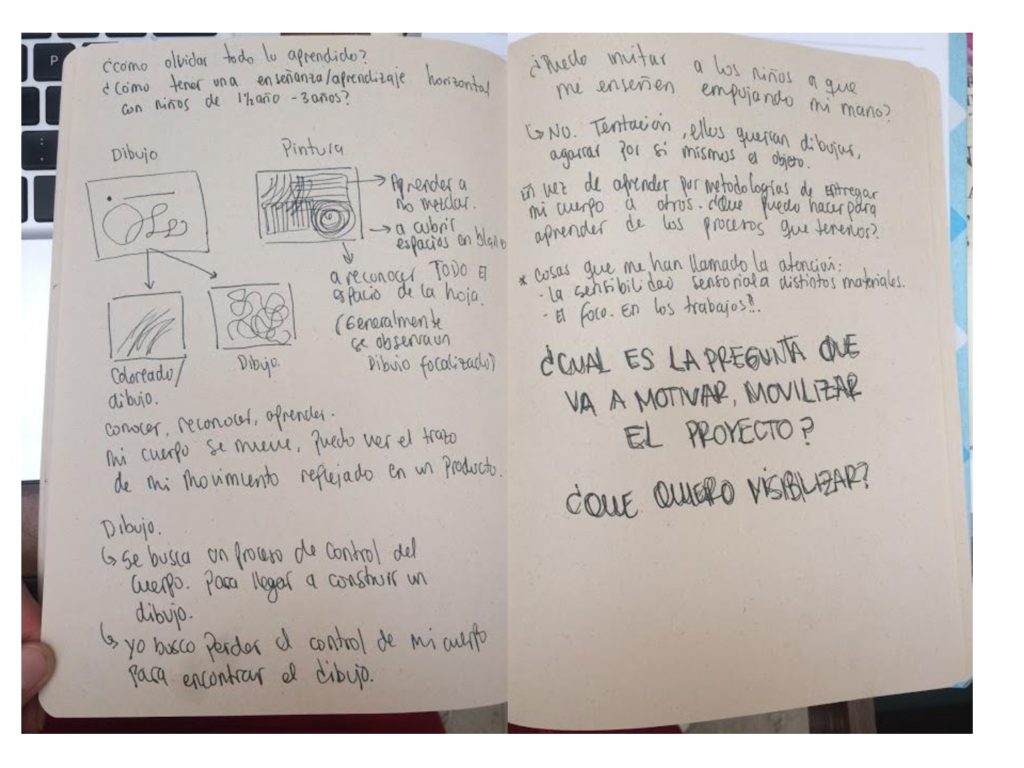

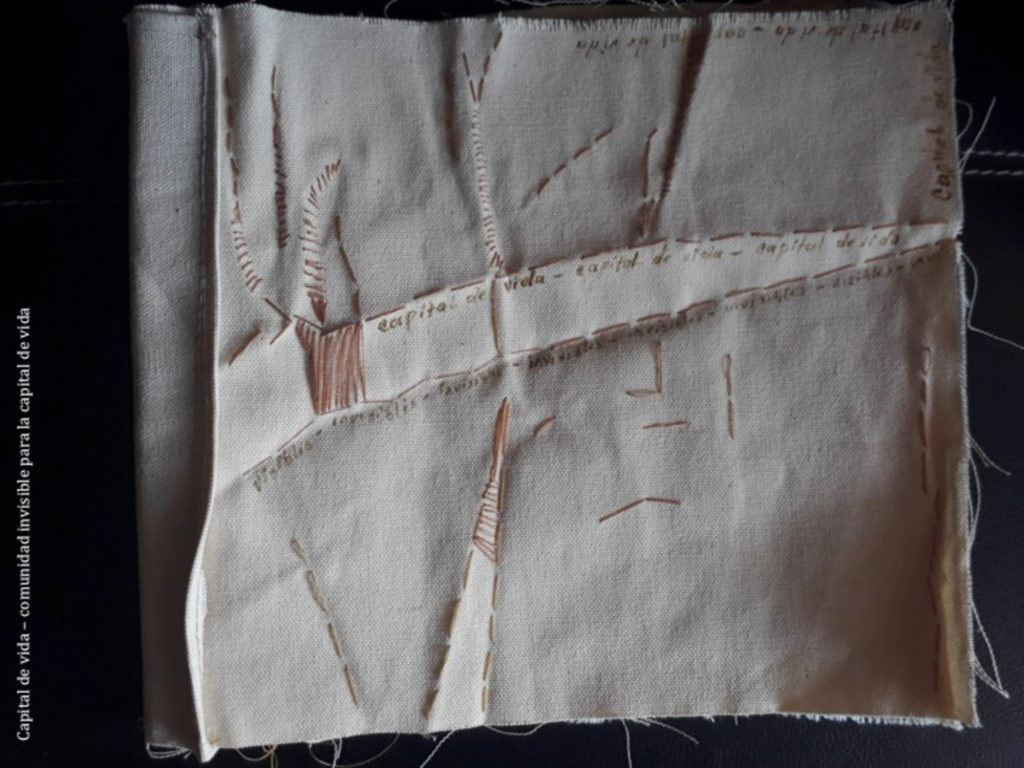

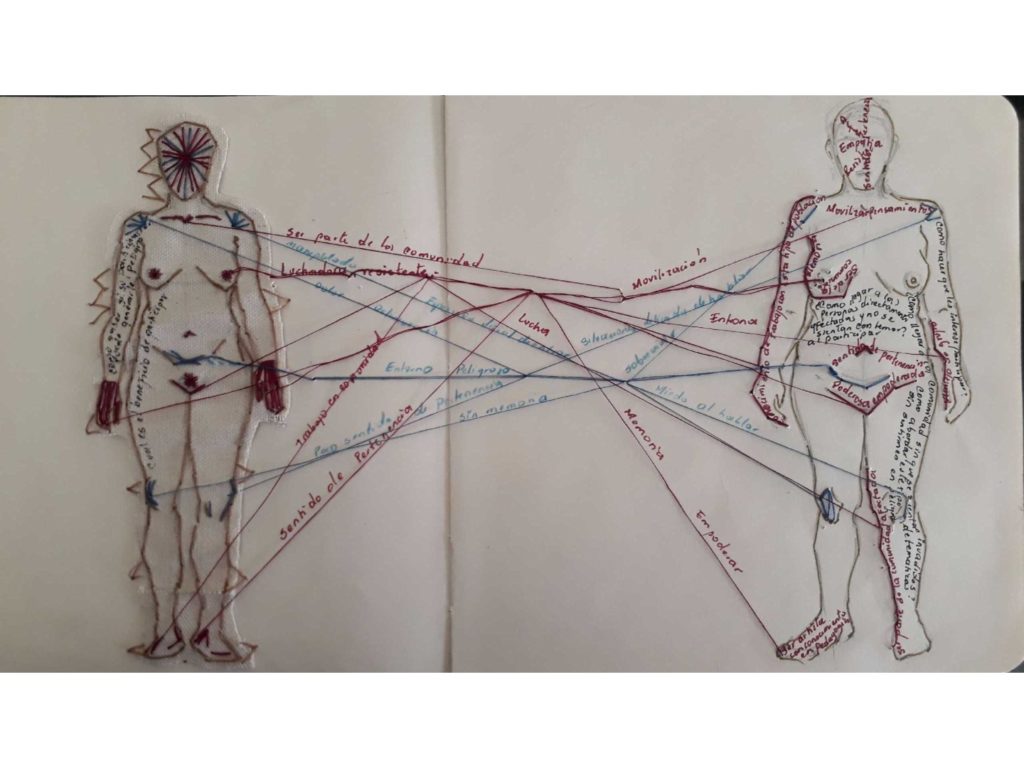

Aquí encontraremos la exposición de algunas imágenes de los procesos de construcción del diario «Cartografías sensibles», las cuales fueron seleccionadas por las participantes del curso; éstas imágenes nos muestran de manera general, a través de un lenguaje estético y visual, sus reflexiones o conclusiones de los procesos individuales y creativos de cada una.

Etiqueta: Comunidad

UNA MIRADA AL CURSO: CURAR LA HERIDA, CONTAR EL TRAUMA. EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO CATARSIS

UNA MIRADA AL CURSO: CURAR LA HERIDA, CONTAR EL TRAUMA. EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO CATARSIS

Todo lo aprendido nos llevo a crear un proyecto personal en el que, a través del discurso autobiográfico, el alumno se vio impelido a producir imágenes o textos que actúen como una catarsis liberadora y como un medio de auto- conocimiento.

· LUCILA BODELÓN.

· TÍTULO: Gualok

· DESCRIPCIÓN: Mi madre muere mientras duermo y nadie se atreve a decírmelo; pasan 2 días y medio hasta que me cuentan esa verdad. Tengo 12 años, cambio de casa, de barrio y de familia.

Luego de 30 años decido regresar al lugar donde nació, vivió su juventud y murió:la ciudad de Sáenz Peña en la provincia del Chaco, como para poner un orden a mis imaginaciones. Viajo con unos pocos nombres que recuerdo y algunas fotos como pistas. A partir de esta acción aparecen testimonios y nuevos conocimientos. Se amplía la visión de aquel pasado y la idea sobre mi madre. Lo que estaba oculto aparece y con ello aparece la posibilidad de una nueva verdad.

Los espacios cerrados, los muros que ocultan o cuidan lo que hay detrás, el silencio reinante, el cuarto tímido de hotel, la vegetación que apabulla y las calles sin nombre fueron apareciendo como metáfora de una búsqueda y recorrido hacia lo que no se conoce.

Las palabras aparecen como pequeñas islas de ideas sobre un color que es tomado como la sensibilidad materializada* haciendo referencia a los momentos abstractos de pensamiento y reflexión que se producen mientras desarrollamos búsquedas e indagamos sobre nosotros mismos.

Estas fotografías hablan del clima que precede a los encuentros o descubrimientos, nos sitúan frente un trayecto que recién comienza y sin dar pistas sobre su final, intrigan y contienen incertidumbre.

El recorrido se sitúa en los días previos a encontrar datos relacionados con la vida y la muerte de su madre. Es sobre su figura y el vínculo entre ellas de ausencia/presencia sobre el que se despliega todo el proyecto Gualok ( cuyo significado es algodón en lengua toba ). Diferentes escenas dialogan entre sí creando imágenes contenedoras de misterio y se propicia lo oculto creando un corpus íntegro donde Eros comanda mientras subyace un Thanatos, amenazando.

PROYECTO:

https://issuu.com/lubodelon/docs/gualok_cata_logo_de_obra_jun18

·ISABEL JIMÉNEZ

· TÍTULO: Los objetos que este día observo

· Dossier adjunto

· JULIA VALDÉS

·TÍTULO: Mosaico de sanación

· Dossier adjunto

JULIA VALDÉS. Mosaico-de-Sanación

· TÍTULO: Me and my Lyme

· Dossier adjunto

· TÍTULO: Y

· Dossier adjunto

· TÍTULO: 8 bocados

· DESCRIPCIÓN: Bolivia es un país donde no existe una autoridad regulatoria para el correcto funcionamiento en establecimientos de salud mental, para la protección de los derechos humanos o en sí una ley de salud mental, lo que permite al funcionario utilizar la restricción mecánica, admisión involuntaria y otros tratos a discreción.

La artista retorna al lugar, exactamente 8 años después (desde Junio 2010), donde sufrió una serie de abusos físicos y verbales al internarse como paciente en la institución a partir de síntomas conocidos como ansiedad y depresión. Esta vez, ella come una banana, no solo por la propiedades ansiolíticas, antidepresivas y libres de efectos secundarios del alimento, sino como acto simbólico de decisión y libertad sobre el propio cuerpo. Como acto de recuperación de si misma ante el trauma.

La acción consta de comerse una banana afuera de una institución psiquiátrica, como manifestación de una libertad de decisión sobre la propia salud y el cuerpo.

8 bocados constituye un acto de travesura y rebeldía en el que se lidia con una experiencia traumática, en este caso tortura psiquiátrica, a través un proceso de elaboración traumática –liberación catártica- a través de una acción performática.

· TÍTULO: Ausencia

· DESCRIPCIÓN: El artista revive la ausencia de su padre a través de la repetición de los momentos que tuvieron lugar en el momento inmediato y posteriores a su fallecimiento.

TEXTOS DEL SEMINARIO LA CRÍTICA DE ARTE COMO EJERCICIO DE ESCRITURA CREATIVA por EDGAR VITE

TEXTOS DEL SEMINARIO LA CRÍTICA DE ARTE COMO EJERCICIO DE ESCRITURA CREATIVA

El fotógrafo Enrique Metinides

Por Salvador Sánchez

La relación entre el humanismo y la experiencia del pensamiento del siglo XX, en camino hacia la «modernidad», contribuyeron al desarrollo de una sociedad racionalizada y más técnica, que producía y consumía sus propias imágenes, un ansiado placebo para la salud de la estabilidad, económica, política, e individual, basándose en” el valor de culto de la imagen que tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres amados, lejanos o fallecidos.” [1]

Esta posibilidad melancólica otorga a la fotografía un carácter único, como objeto, no se adquiere a la persona, al momento, al lugar o al momento, pero sí se establece un vínculo entre la imagen y el individuo como parte de nuestra experiencia personal y colectiva.

Pocos años después de la invención de la fotografía, el filósofo alemán Ludwing Feuerbach (1804-1872), señala en el prefacio de la segunda edición de «La esencia del cristianismo” (1843), ««nuestra era» «prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser», con toda conciencia de su predilección.” [2]

Las palabras del también antropólogo se anticiparon al fenómeno e invención de la fotografía como la conocemos, yes a partir de este descubrimiento y a lo largo de su desarrollo que la idea se ha subordinado en función de la representación, mecanizando todo tipo de imágenes, desde las científicas, las artísticas, y por supuesto también las periodísticas. Ejerciendo dentro de la sociedad moderna, un control expansivo, mediante las imágenes capturadas por una cámara y reproducidas de manera mecánica generando más que información, una experiencia.

Esta penetración y dominio de los diferentes medios visuales sobre las conductas y modos de pensamiento están basados en sistemas estructurados a partir de las imágenes, que son de hecho sustitutos de la realidad, porque ante todo una fotografía no sólo es una imagen «-en el sentido en el que lo es la pintura-, una interpretación de la realidad” [3]. Una fotografía nos conecta accidentalmente con el universo y sus múltiples posibilidades azarosas, cómo el trabajo del fotógrafo de la nota roja, accidentes viales, y demás catástrofes, el mexicano Enrique Metinides (Ciudad de México 1934), o mejor conocido como «el Niño”.

Aficionado a coleccionar juguetes y miniaturas -principalmente ambulancias y helicópteros, Enrique Metinides ahora con ochenta y tres años, nos hace reflexionar a través de su mirada, sobre la levedad de la vida y su inherencia con la muerte. Así como sus fotografías -accidentalmente-, Enrique comenzó a los once años su trayectoria en la nota roja, retratando en sus propias palabras, «la maldad del ser humano”. [4]

De niño, Eliot Ness y Al Capone, entre otros filmes policiacos y de gánsteres sirvieron para encuadrar su imaginario hasta definir el particular estilo que lo caracterizó para retratar las tragedias cotidianas de una ya sangrienta ciudad de México de la década de los cincuentas, sesentas y finales de los setentas.

Una de las particularidades de su fotografía es la intimidad con la que retrató no sólo a las victimas sino a quienes se encontraban presentes, haciendo que el espectador sea un testigo más en la escena del crimen, atribuyendo esta condición a que los voyeristas en aquella época también querían salir en la foto.

Metinides, alejado de los reflectores del arte contemporáneo, ha rechazado invitaciones para asistir a sus propias exposiciones en Europa y Estados Unidos, irónicamente este gesto se debe a su fobia a las alturas que desde niño no ha podido superar.

Si bien el reconocimiento tardío de la fotografía periodística de Metinides se enmarca fuera de los reflectores del arte contemporáneo, las problemáticas abordadas por su trabajo cuestionan la condición actual de la nota roja y del arte contemporáneo en donde ambos han hecho -en algunos casos- de la tragedia un espectáculo que retrata no sólo la descomposición social del crimen sino también de su consumo, reflexiones que han sido abordadas por ejemplo por artistas como Teresa Margolles.

La nota roja por su condición amarillista revela esa inquietud, intriga y curiosidad que sigue permeando en una sociedad atraída por el morbo y el horror de la tragedia humana registrados por la fotografía, tal vez como una forma de exorcizar toda esa maldad y alejarla de nosotros para que nunca seamos parte de las columnas del Gráfico, El Metro, y demás diarios con encabezados de descabezados.

[1] Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproductividad técnica reproductividad, ITACA, Editorial Itaca, México, D.F., 2003, pp. 57.

[2] Sontag, Susan, Sobre la fotografía, DEBOLSILLO, México, D.F., 2013, pp. 149.

[3] Sontag, Susan, Ibidem, pp. 150.

[4] Chilangopost.com, Enrique Metinides /Art / Talk / VICE, 26/11/17, 21:20 hrs.

La fotografía en el contexto contemporáneo mexicano

Por Adriana Ramírez Salgado

Daniela Edburg, es una fotógrafa mexicana nacida en Houston, Texas; entre los años 2001 al 2007 efectúo una serie fotográfica titulada Muerte Glamurosa (Drop Dead Gorgeus). Cada una de las fotografías muestra a una mujer hermosa a punto de morir; se trata de una muerte causada por productos pertenecientes a nuestra sociedad de consumo.

De alguna manera es evidente que las modelos que posan ante Edburg, no se asumen como un personaje que verdaderamente está sufriendo ante la inminente muerte; sino pareciera que las modelos están conscientes de ello y exageran tanto sus poses como gesticulaciones, ya que de alguna manera se observan un tanto falsas e incluso artificiales, a manera de burla hacia la muerte misma.

Parece que a Daniela, más que un discurso de crítica social, anticapitalista o feminista; le interesa la convivencia de múltiples colores y la composición, así como la irónica convivencia con la muerte, el cinismo y la honestidad con que asume como parte de la sociedad de consumo.

Varias de sus obras citan directamente la historia del arte o el cine. Por ejemplo, hay similitudes con algunos cuadros como La madre del artista (1872) de James Whistler o referencias como en La gran Odalisca (1814) de Ingres en la Muerte por Slim Fast, otra referencia visible es a los filmes de Hichcock por ejemplo: Pájaros de 1963 en la Muerte por plátanos o Psicosis de 1960 en Muerte por shampoo, aunque está ultima puede traernos recuerdos más hacia La muerte de Marat (1793) de Jacques-Louis David.

Sobre esta última, quizá sino conocemos la serie completa a la que pertenece podría parecer un poco absurda. Al ver a una mujer dentro de una tina de baño, con el shampoo tirado, una toalla, un libro en la mano derecha y el brazo izquierdo colgando fuera de la tina, más que pensar en estar muerta nos preguntaríamos ¿Está dormida? ¿Qué sucede? ¿Qué lee? ¿Por qué un shampoo tirado? Una vez que se sabe el título de la serie, Muerte Glamurosa, y se vuelve a echar otro vistazo a la imagen, pude ser muy clara la referencia a ‘La muerte de Marat’ de David, con ello todo cambia, la mujer no duerme está muerta, causa de la muerte el shampoo, el shampoo que está debajo de la tina, como la daga de Marat. Marat murió mientras escribía un discurso, la mujer mientras leía un libro con una clara referencia a las labores o papel de la mujer, pues se alcanza a observar en la parte ilustrada un dibujo de lo que parece una mujer planchando, sacudiendo una mesa o arreglándose.

En cuanto a composición es una recreación total del cuadro de David, el texto en la mano, la sombra proyectada por esa iluminación que proviene del costado, dota de drama a la imagen central donde la cabeza echada para atrás; la marcada horizontal dada por la tina y la fuerte vertical dada por el brazo llevan a la mirada al instrumento de esta muerte: el shampoo tirado en el piso junto al brazo que cuelga de la tina, la toalla en lugar de la mesa.

Es Marat traído a la actualidad, un Marat contemporáneo con gran atractivo visual y producción. A pesar de conocer la serie y la referencia, esa primera impresión de lo absurdo de la imagen nunca desaparece.

Danza: de la performance al paraíso

Por Marisa Chazarreta

El campo lúdico de la danza queda plenamente manifestado en las coreografías de Cunningham, en las múltiples expresiones de su obra donde se manifiestan el cuerpo, el deseo y el placer. La imaginación y la integración entre los protagonistas de la escena se entrelazan modelando figuras de gran atractivo visual.

El cuerpo, siguiendo a Rosales, plantea claramente la paradoja de ser -cuerpo vívido del danzante- y de estar siendo – los beach birds- que delinea la coreografía y la escenografía, planteada en tonos amarillos y dorados, ese tono que esculpe en la memoria los días de playas en este caso desiertas. Podría estar desarrollándose la escena en un amanecer plácido con los primeros aprestos del sol y la confianza abierta de los pájaros en soledad, antes de que esas arenas se pueblen de visitantes.

Inclusive la figura del pájaro/danzante que prefiere ocultarse entre telones – nubes? ¿Un árbol resguardador? ¿Un recatado recurso para dar brillo al paso o al paseo de las otras aves? ¿Por qué mi imaginación le otorga un rol masculino favorecedor de la delicada expresión de las aves que supongo femeninas que se apropian del panorama escénico? Vuela la imaginación entre los murmullos de los pasos/saltos de las aves y nos hace vivir/fantasear la escena. Me planteo la necesidad de que la danza me invite a vivir algo como un imperativo. En estos beach birds encuentro reflejada la creatividad de la danza en esa autonomía del individuo/danzante respecto de su propia conformación corporal. ¿Hasta dónde es él mismo y hasta o desde dónde es pájaro?

En estos interrogantes quizás esté encerrado el concepto de que quien controla la acción es el movimiento y las consecuencias de esta acción generan/disparan estos interrogantes en mí, ubicada en el espacio del público. ¿Hasta dónde estos interrogantes que se disparan desde el escenario – que podría ser un círculo de arena o una cancha de futbol – nos propone revisar si somos aquello que transcurre?

Aquí aparecen las poéticas de la imagen, los textos que quizás podríamos escribir acerca de la problemática de la libertad, teniendo en cuenta que, así como se construye esta imagen del cuerpo hacia el afuera, se encuentra sacudido internamente por un estado de crisis. No le es ajeno al movimiento expresivo del danzante la historia que lo recorre, la memoria que lo atraviesa.

Tiempo, espacio, gravedad, dirá Paxton, son los fundamentos de la existencia. En torno a ellos gira la danza, colocando o recolocando el foco de atención de la mente en ellos, pero transformándolos en creatividad. Qué banquete de sensaciones y percepciones donde se manifiesta con claridad que el cuerpo del danzante es a la vez medio y fin.

Un claro ejemplo de estas búsquedas está reflejado en el film «Polina” de Angelin Preljocaj quien junto a su mujer, la coreógrafa Valerie Müller y basados en la novela gráfica de Bastien Vivés relatan la experiencia de una niña/joven rusa talentosa destinada a formar parte de las huestes del Ballet Bolshoi pero que toma la decisión de partir en una búsqueda personal y profesional hacia su lenguaje propio en la danza: dirá en un parlamento hallarse cansada de representar las ideas y sensaciones de otros. Se topará con una Juliette Binoch que, encarnando a una profesora rigurosa en cuanto a los contenidos y expresiones, la alentará a ser ella misma. La búsqueda no será fácil, los inconvenientes, múltiples, pero una puerta sencilla y amigable se abrirá para brindarle el paraíso de interpretarse a sí misma en su doble aspecto de ser humano y de performer. Encontrar su voz. Allí una imagen repetitiva de los tiempos felices de su niñez en un bosque helado cobrará forma definitiva en una coreografía que, poblándola de memoria perceptiva, le hará extender las alas hacia la libertad expresiva, basada en su propia historia.

Y quizás en esas escenas encontramos las categorías de Rosales cuando habla de que la «performance surge no como un fin en sí misma sino como una vía solvente multiplicadora de opciones en la imaginación para enunciar la posible autonomía del individuo respecto al descubrimiento, exploración y manejo de la imagen del cuerpo.”

En esto, la contribución de Cunningham ha sido fundamental: cuerpo, imagen y movimiento serán «una molienda analógica inseparable cohesionada por la interpretación”. Y allí aparecerá ese CUERPO que la perciba, analice y exponga, otorgándole significado.

Pero también se presentará la dificultad de la expresión y la reproducción de la danza dado su carácter efímero. Quedan las fotografías, los videos, todos los instrumentos que la tecnología nos pone al alcance para preservar y conservar las imágenes. Pero faltará esa corporeidad, esa transpiración, ese roce que se nos propone al asistir a una performance en vivo. Le faltará respiración. Le sobrará fugacidad. Y esta dualidad, esta oscilación nos traerá cierta zozobra por su carácter instantáneo e inaprensible, aunque seamos, como solicitaba Ranciére, espectadores emancipados, es decir libres de los estereotipos que hasta mediados del Siglo XX dictaban los estándares aceptables de los elementos constitutivos de este arte.

Sin embargo, la danza, hermanada con los orígenes del hombre, transmitiendo las relaciones manifiestas al interior de las sociedades a través de los tiempos, alfabeto en el que pudo leerse la religiosidad, la satisfacción por los bienes recibidos de la naturaleza, la felicidad o la angustia, el estado de belicosidad con otros pueblos y otras culturas, esa expresión atávica del cuerpo, sujeta después a los mandatos del poder político o de las tendencias o exigencias de la doxa, es la que nos permite vislumbrar los contornos del tiempo en su sempiterno movimiento, indicador de lo por-venir. Un cosmos en permanente cambio, sin un final prefijado de antemano, cuando aún hasta la muerte está comprometida con el devenir. Y en ese contexto, el danzante, que a su vez no conoce los límites del tiempo, embebido en su manifestación, sigue haciendo arte de sí mismo, fundido en una presencia cuya realidad se desvanece casi al tiempo de ser creada.

La sacralidad en lo profano, en el Arte Contemporáneo

Por Judith Sacal

Desde siempre el hombre ha sentido la necesidad de explorar canales de conexión con una realidad «distinta” para establecer un vínculo con lo «divino” a través del rito y la imagen. Ambos conceptos: rito e imagen, llevan una correlación tan íntima que es difícil decir con certitud ¿cuál influye a cuál? O ¿cuál determina a cuál? Este es el punto de partida para explorar precisamente bajo que premisas, operaciones o funciones es que el Arte como manifestación humana puede provocar desde su condición actual profana, una experiencia de sacralidad.

Tanto la Historia de la Sacralidad como la Historia del Arte comparten un término que es relevante, la Creación. La primera es divina, la segunda es humana. Es aquí donde comienza mi hipótesis: Si la Creación es la manifestación de lo divino y el Arte también, ¿es posible considerar hoy en día al Arte como un canal vigente para la sacralidad?

Es bien sabido que, en los orígenes y evolución del Arte, éste tenía una «función” especifica: provocar la experiencia de la divinidad a través de la obra de Arte, ello es indiscutible en la Edad Media, incluso en el Renacimiento. Es ahí donde el Arte existe en la medida en que se halla «al servicio” de la sacralidad.

Bien, lo mencionado solamente es una brevísima anotación como punto de partida para explorar una obra de Arte Contemporáneo que, a partir de diversas estrategias, logra el efecto de sacralidad a través de su profanidad, pero más allá de la obra, en el espectador.

Hace algún tiempo, en el 2009, se realizó la muestra Cildo Meireles en el MUAC (cd. Mex). Más que una retrospectiva, el artista que ha transitado desde el NeoConcretismo para llegar a un arte que no es fácil de categorizar como NeoConceptual por su diversidad de líneas de atención e intersección, pero que apela o sugiere en la mayoría de los casos, a un acercamiento poético a los mecanismos que operan desde la sociedad contemporánea y los canales de ideologías detonadoras a manera de crítica.

La visita a la exposición fue extraordinaria, cada una de sus obras es realmente como un cofre de reliquias en las que, con el solo hecho de echarle un vistazo, la obra surtía un efecto importante en el observador que se veía en la necesidad de detenerse para explorarla y darse cuenta del sinnúmero de referentes y efectos, evidentes y ocultos que formaban parte de la obra. Una de las salas, con una museografía sobria, austera y semi-oscura, era la antesala del cuarto «rojo”, dónde al entrar uno era sumergido en una instalación Desvío al rojo, cargada de objetos y mobiliarios rojos, bajo una iluminación roja que detonaba una experiencia a la que solo me referiré como «extraordinariamente roja”.

Una vez abandonando dicha instalación con todos los sentidos en un estado de máxima alteración, la sala con una museografía sobria, austera y semi-oscura, era el tránsito obligado para abandonar la muestra.

Pero ese no era el fin de la muestra, al recuperar la «normalidad” visual ante el gran estímulo recibido, esa sala, con esa atmósfera de serenidad y calma, aparentemente uniforme y vacía, escondía «eso” que transformo mi experiencia.

En el rincón más alejado de la sala, se encontraba un pequeño destello de luz proveniente de las luminarias del techo, parecía desviado del conjunto de iluminación, como si por error, estuviera mal apuntado. Por mera curiosidad, fui caminando lentamente acorde al silencio que reinaba y me acerqué hasta ese punto. Al recorrer mi vista desde el techo, hacia la pared y hasta el piso, mis ojos detectaron ese «algo” que estaba siendo iluminado.

Colocado directamente en el piso, sin ninguna protección y en total libertad, que yo llamaría como «cuasi-casual” me incline para poder enfocar que era lo que se encontraba en el piso, tuve que arrodillarme porque era muy, muy pequeño, era un cubo de madera de 9mm. Mi reacción fue evidentemente de sorpresa, permanecí varios minutos frente a él, hasta que la curiosidad que despertó en mí, me obligo a levantarme y salir a casa lo más pronto posible para «entender” porque Cruzeiro do Sul (1970) había tenido ese efecto fascinante en mí.

UNA MIRADA A LAS NARRATIVAS URBANAS DE TALLER MULTINACIONAL

UNA MIRADA A LAS NARRATIVAS URBANAS DE TALLER MULTINACIONAL

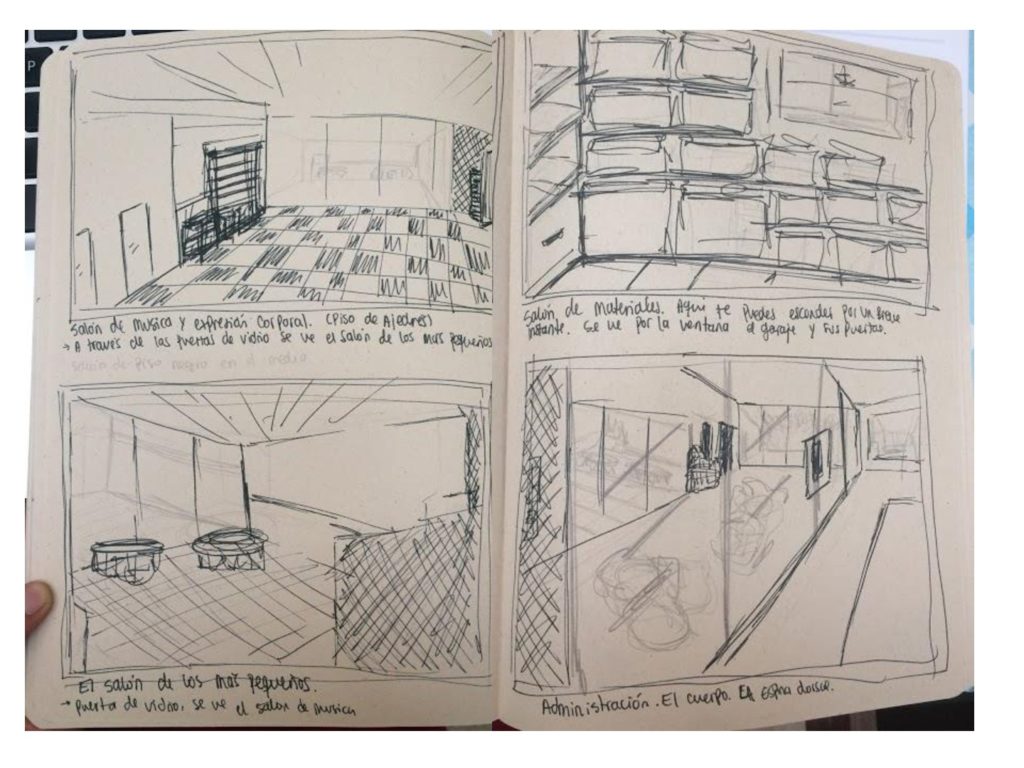

En el taller de narrativas urbanas damos cuenta de los diversos matices de la ciudad contemporánea, en una ruta que va de lo personal a lo colectivo. Lo hacemos a partir de ejercicios de autoconocimiento, de percepción sensorial del espacio y de reconstrucción de trayectorias individuales en el espacio urbano.

Para aproximarnos a la dimensión espacial de los acontecimientos nos acompañados del pensamiento de Yi Fu Tuan y el catalán Joan Nogué, quienes concibe al lugar como un mundo de significados culturales construidos desde subjetividades ancladas en la percepción, lo sensorial y la imaginación, y en condiciones diferenciales como la memoria, la edad, el género, la experiencia y el conocimiento. En el taller, integramos herramientas de las ciencias sociales y las humanidades, del periodismo y las artes visuales. Sin embargo, el objetivo no está puesto en la construcción del dato ni en su comprensión académica, sino en la construcción de productos creativos que exploren las dinámicas socioespaciales y el papel del sujeto a partir de dos ejes: tiempo y espacio. Uno de nuestros principales objetivos es la construcción de un corpus de representaciones estéticas de la ciudad latinoamericana, en distintas latitudes, que la problematicen y la reflexionen. Así, los materiales que hoy compartimos son la evidencia que queda de la experiencia de confrontarse con el espacio.

Christian Zúñiga

EJERCICIO FINAL DE LOS PARTICIPANTES DEL SEXTO CÍRCULO DE LECTUA.“Otro Mundo Es Posible ¿Qué Puede El Arte?, De Aurora Fernández-Polanco”

EJERCICIO FINAL DE LOS PARTICIPANTES DEL SEXTO CÍRCULO DE LECTUA.“Otro Mundo Es Posible ¿Qué Puede El Arte?, De Aurora Fernández-Polanco”

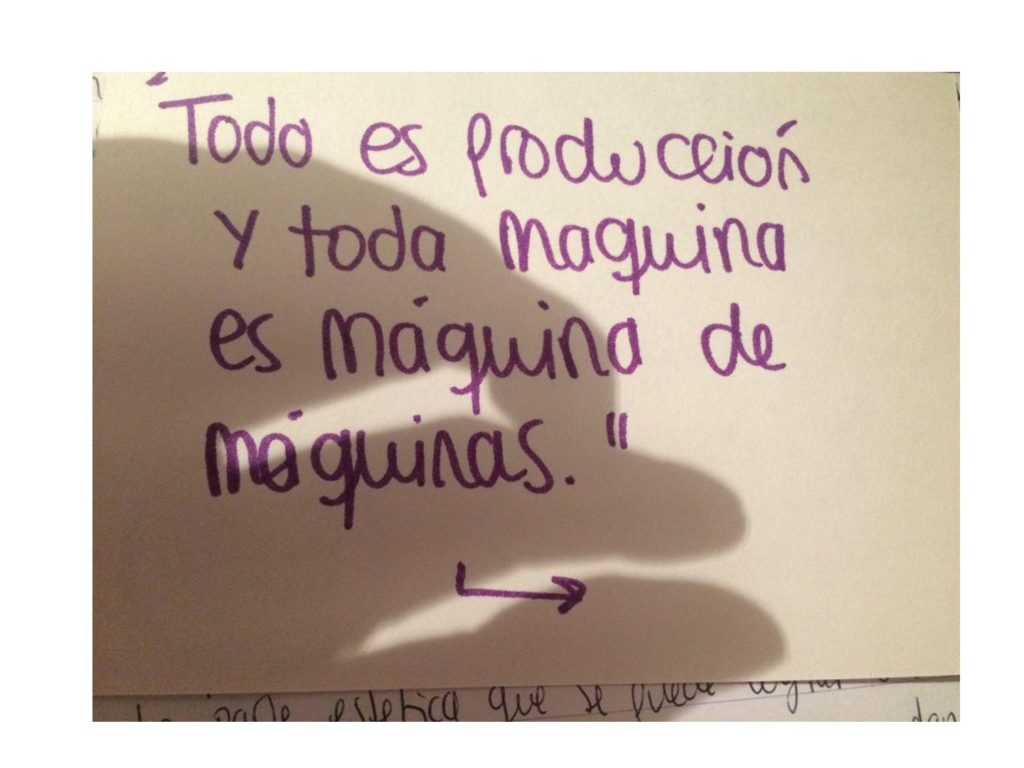

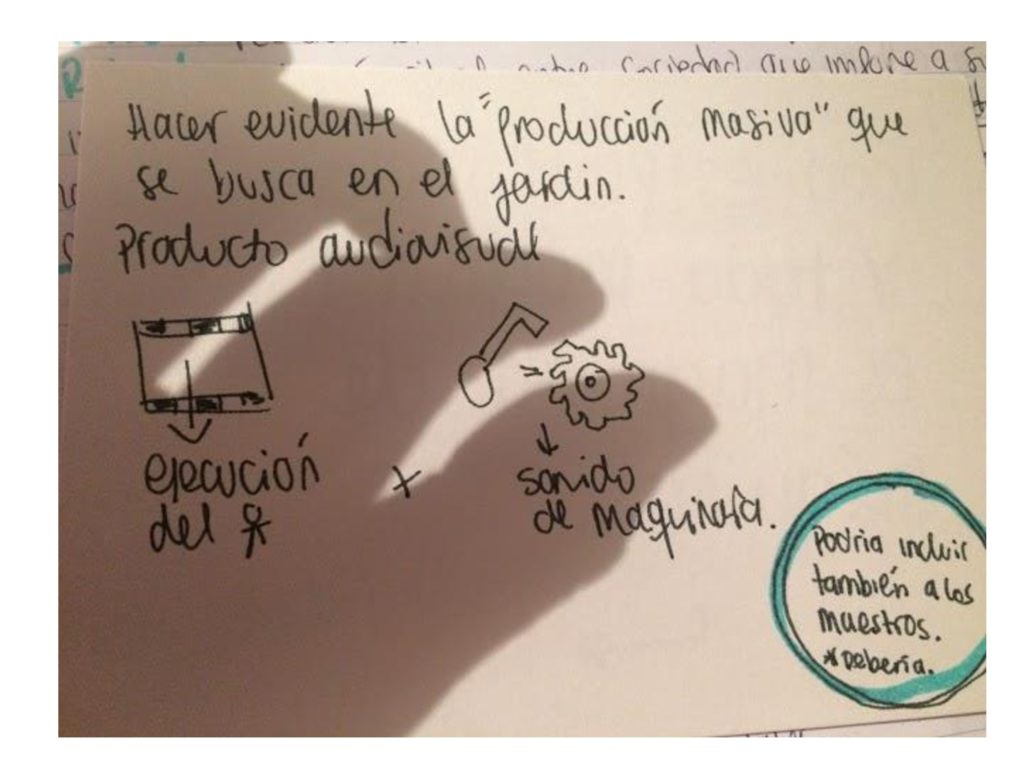

En este Círculo de Lectura revisamos un texto proveniente de la revista “Estudios Visuales”, Otro mundo es posible ¿qué puede el arte? Con este texto tuvimos la oportunidad de profundizar en la perspectiva del arte desde los estudios visuales, pasamos por las teorías de Benjamín y Susan Buck-Morss, investigamos términos como percepción háptica, anestesia, cultura visual, mundo-imagen e imagen-superficie, entre otros.

Esta revisión nos sirvió para hacer un mapa conceptual colaborativo para pensarnos la recepción y la contemplación en el mundo actual, tanto como productores como consumidores que somos de contenidos visuales gracias, principalmente a los nuevos masivos de comunicación. Con esta información se escribieron ensayos que hablaran de la relación con el como, producción y distribución de las imágenes en la vida de cada participante.

Las reflexiones generadas al finalizar el curso han sido muy interesantes, pensándose en la forma de producción y recepción de las imágenes, pero sobre todo en la influencia que estos procesos juegan en la vida de las personas, en el diálogo que se produce entre imagen (como información) y quienes la reviven, y las consecuencias de este proceso.

Sara Lazarin

Glosario Otro Mundo es Posible – (click en la imagen)

Mapa Conceptual de Lectura – (click en la imagen)

Ensayo Final

Trabajo Final

Trabajo Final

Pilar Salado

Trabajo Final

Trabajo Final

Diana Manrique García

Trabajo Final

Trabajo Final

Ana Saryvi Riva Palacio Villagrana

Trabajo Final

Trabajo Final

Karla Sanchez

Trabajo Final

Trabajo Final

Patricia Benfele

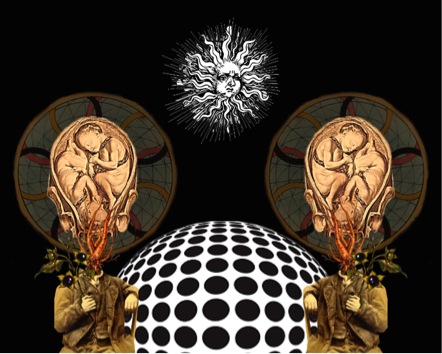

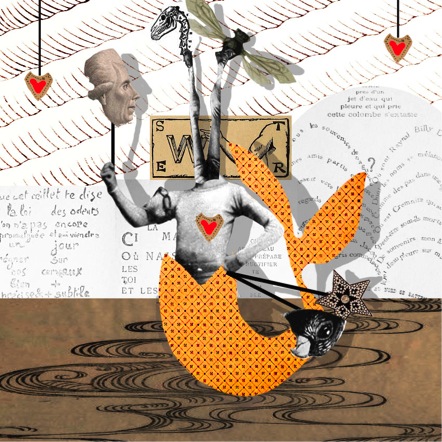

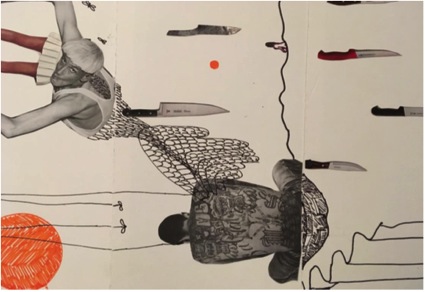

TRABAJOS FINALES DEL CURSO COLLAGE SURREALISTA: LO FANTÁSTICO Y LO SINIESTRO EN EL SURREALISMO DE ENTREGUERRAS

BÁRBARA FERNÁNDEZ ABAD

ROMPECABEZAS DEL SUBCONSCIENTE

Los collages llevan al espectador ante el vértigo de lo inexplicable, contextualizan la realidad y el sueño exploran con pasos firmes lo maravilloso que instaura el nuevo orden basado en el desorden, ese espacio donde lo irracional se apodera de lo real desde la negación generando la ruptura de la belleza.

– Adriana Rivera Landaverde –

Gemelos para Ser Santos

Asunción de Musas

MUNDOS POSIBLES

Lo maravilloso genera un encuentro fortuito de imágenes azarosas que rompen con la realidad racional generando una grieta o abismo hacia otra realidad donde predomina el desorden y la desproporción cuya belleza convulsiva revolucionaria, incorrecta, poco conveniente, permite transformar la realidad social.

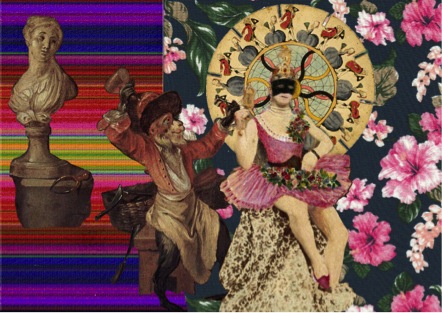

– Ana Elisabet Molino-

Humans Are the Real Monsters

La Evolución de la Cortesía

PERFILES

En los 2 collages que he realizado represento muchas características del collage surrealista:

Vemos la dualidad como característica principal de lo maravilloso, llevándonos hacia una sensación de desarmonía en el ámbito de lo feo, las imágenes del hombre como la mujer siempre mirando de perfil, solo mostrándonos un lado de la realidad, solo lo que ellos nos dejan ver (el exterior).

También nos encontramos con la amputación y elementos como el cráneo en la obra “GRITO”, que nos muestran esa asimetría y nos evocan ese sentimiento de que esos miembros separados puedan cobrar vida.

Encontraremos cambios de escala en casi todos los elementos, todo esto junto con la descontextualización de elementos usados en el fondo de cada collage como lo son las imágenes de personas gritando con desesperación y angustia.

– Andrés Felipe Barbosa Bonilla –

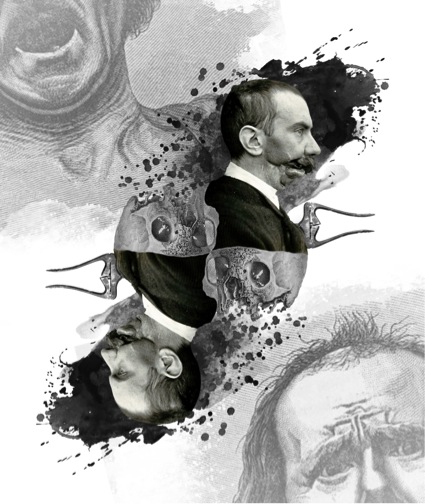

Grito

Grito

Nana

Nana

CAMAFEOS DE MÍ CUANDO ERA YO

Entrar en diálogo con el collage surrealista implicó para mí, no solo un recorrido por distintos elementos visuales o características de la época sino un recorrido por encontrar un vínculo interno con los conceptos profundos que propone el surrealismo.

Iniciar el camino a través de entender con claridad de donde toma recursos fue vital. Entender lo maravilloso y lo fantástico como generador de pensamientos y relatos y como instancias necesarias para llegar a la manifestación de lo sublime y lo siniestro como los escalones mas altos o mas profundos del surrealismo; de acuerdo como se lo mire, me invitaron a trascender estos conceptos en imágenes, que en algunos casos me resultaron casi intolerable mirarlas, para pasar a una sublimarlas y mantenerme en una vacilación productiva.

En los trabajos finales que realicé me propuse entrar contacto con estos aspectos para que tomen la forma de aspectos de lo siniestro pero velado detrás de lo bello que pueden tener algunos elementos.

El juego entre lo siniestro potencial y lo siniestro reprimido efectivo me abrió un camino para ver de qué manera expresaba ambos conceptos sin que se anulen mutuamente y un gran desafío el tener que buscar en recortes cargados de denotaciones y connotaciones un discurso.

El collage como propuesta desintegradora y transformadora de la realidad, la superposición de imágenes discontinuas y el componente interno de la incertidumbre ampliaron mi relato visual al cargarlo de nuevos sentidos y posibilidades.

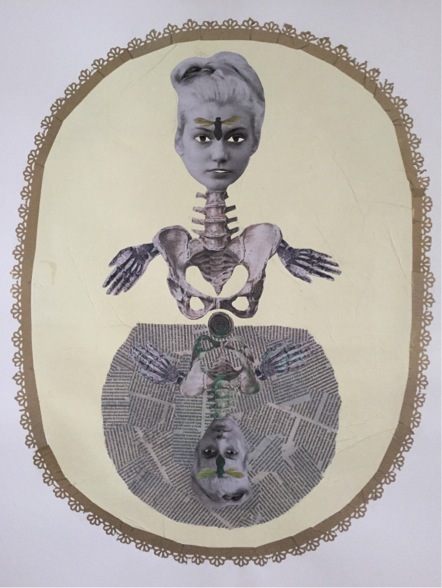

– Soledad Lacorte –

La Tejedora

La Partera

Análisis con-secuencial de la condición social contemporánea. El collage como técnica expresiva de las vanguardias íntimas actuales.

Un mundo maravilloso, en donde lo bello, escondido tras el equilibrio de las formas y colores, acompaña en una dimensión maravillosa, digna de sorpresas por la incongruencias de los híbridos que lo habitan. Lo feo es la forma corrupta, el desorden, el desmontaje de lo áulico. Lo sublime se intuye en lo sagrado escondido en un equilibrio precario de formas inanimadas. Una vida que no es posible en la realidad tangible, que pero tiene razón de existir en cuanto imagen y producto de nuestra psique. Surrealismo mágico, verdad sagrada, expresión del libre albedrío creativo en estrecha conexión con las pautas surrealistas aprendidas. Misterio, magia, alquimia. Símbolos recónditos y profundamente espirituales, vestidos de bellas formas surreales.

– Tanja Mastroiacovo –

Migración hablada. Collage digital 30 x30.

Elección de humor diario. Collage digital 30 x30.

Araceli García Madrid. Detalle pieza 1

MARAS NO SOY QUIÉN

MARAS NO SOY QUIÉN

COMUNIDADES ON LINE: ESPACIO DE COMUNICACIÓN Y ACCIÓN PÚBLICA por Roxana Samano

COMUNIDADES ON LINE: ESPACIO DE COMUNICACIÓN Y ACCIÓN PÚBLICA

Hace unos años, la Universidad Iberoamericana fue la génesis de una revolución efímera titulada «Yo soy 132.» Durante las campañas electorales del 2012, un grupo de jóvenes se unió para reclamar el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales, así como la democratización de los medios de comunicación. Activistas, músicos, productores y actores se sintieron identificados con la causa y empezaron a apoyar a estos jóvenes, hasta que se creó una comunidad de miles de personas al rededor de todo el mundo, lo cual contribuyó a que se unieran cientos de opiniones opuestas y escindidas y se establecieran discursos muy interesantes y subversivos; sin embargo, con la misma fuerza con que surgió, la revolución se desvaneció en el aire. A pesar de esto, Yo soy 132 demostró que es posible crear nuevos tipos de comunidades, y que la «viralización» de las ideas en las redes sociales puede constituir una herramienta que cohesione de manera perfecta con la militancia política callejera.

Este movimiento político constituyó un espacio de comunicación que hizo posible la creación de nuevas alianzas masivas, lo cual se demostró mediante la acción pública. Se demostró que la comunicación es un hecho dinámico que ya no sólo involucra argumentos bien fundamentados, sino que también involucra la movilidad y la acción multidisciplinaria. Muchxs de los que «presenciamos» este hecho, nos convertimos en emisores y receptores de información, ya que ante un acontecer «viral», resulta casi imposible no tomar partido y adoptar una postura específica.

Todxs conocemos la máxima de Ortega y Gasset «yo soy yo y mi circunstancia», lo cual significa que la historia no es solo eso, historia, sino que encierra indivudualidades. La historia nos crea mientras la creamos; la relación es mutua. La historia es un acontecer continuo y humano, en el que participan múltiples comunidades y espacios comunitarios que constituyen la totalidad de esta.

Roxana Samano

ESTAR «ÓN» NO ESTAR por Natividad Garbayo

ESTAR «ÓN» NO ESTAR

Todo comenzó cuando una noche, al volver de mi jornada laboral y abrir el correo, veo en mi bandeja de entrada un email cuyo asunto presenta una invitación que paró la limpieza rutinaria de tantos correos basuras que nos llegan y ofrecen atractivas oportunidades de compra (prepárate como nunca para este verano…), viajes (Venecia, Florencia y Roma por 179 €… Todo incluido) y como no, de seguimientos: ¡Sigue a Amaia Ormaetxea, Burlada Gazteleku y a Carlos Hidalgo en Twitter!

Este correo se presentaba especial: Tenemos un lugar para ti en el Círculo de lectura; una plataforma de Taller Multinacional, organización fundada en el 2010 por un grupo de artistas especializados en las Artes Visuales del mundo Contemporáneo motivados por estudios y entornos virtuales de aprendizaje.

Ante la problemática del rezago en las habilidades de lecto-escritura académica que se inicia en los primeros ciclos de la educación y que suponen unas dificultades ante los proyectos de Tesis o Maestría, esta plataforma educativa ofrecía un reencuentro.

¡Yo quiero!!! quiero participar!!

Y no es de extrañar. Desde que terminé mi licenciatura en Bellas Artes y puse en marcha mi Tesis Doctoral, la gestión «a tiempo parcial” y «a distancia”, dilató el encuentro y apoyo técnico necesario para estructurar y dar forma al planteamiento inicial.

Un planteamiento que nada más comenzar la lectura del artículo propuesto, conectó con el problema de la identidad del sujeto que planteó Brea en tanto se inscribe en una relación con el otro. En mi caso, mi planteamiento versaba hacia la búsqueda de una identidad conectada en tanto su desarrollo y conocimiento hacia la estética, donde el sujeto se desarrolla y construye también en la esfera… pública.

Una esfera, que para que se produzca de manera pública y autónoma, necesita inscribirse en procesos de producción de socialidad, donde las tecnologías de comunicación que operan las comunidades online, deben actuar de mediadores para hacer más viable la acción comunicativa, el encuentro y la acción recíproca entre los ciudadanos.

Se trata, como bien visionaba Brea, de pensar las potencialidades de internet en un contexto de transformación de sociedades contemporáneas, prácticas culturales y acción social. Una herramienta que puede alterar el perfil de nuestro mundo y nuestras posibilidades de actuación en él.

Foucault reivindicó la época del espacio, «la época del cerca y el lejos, del lado a lado, de lo disperso”, planteando sobre la ciudad contemporánea un término, el de Heteretopía, el espacio del mundo contemporáneo por excelencia.

«el espacio en el que vivimos (…) es un espacio heterogéneo. No vivimos en una especie de vacío, dentro del cual localizamos individuos y cosas. (…) vivimos dentro de una red de relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente imposibles de superponer.1

Brea nos propone un reto, construir comunidades de comunicación, donde internet, sea una herramienta democratizada y democratizadora, para evitar llegar al fin de la utopía.

Por eso quiero agradecer al equipo de Taller Multinacional, su organización, profesionalidad y buena disposición con el alumno. En mi caso, sus mensajes de ánimo y ayuda para no perder esta experiencia y abrirme a los espacios dedicados al arte y la lectura, han conseguido activar de nuevo el ON.

1 FOUCAULT, Michael: «Of other spaces», Diacritics nº 16, págs. 22-27, 1986

Natividad Garbayo

ONLINE COMMUNITIES: LA COMUNIDAD POSIBLE por Marisol Fernández

ONLINE COMMUNITIES: LA COMUNIDAD POSIBLE

Hace poco, un grupo de políticos planearon un golpe de estado. Esto puso en alerta a toda la ciudadanía el cual, por medio de convocatorias lanzadas en las redes sociales, se reunieron en diversos puntos importantes del país para oponerse a dicha acción inconstitucional. Sin embargo, un pequeño grupo ingresó al Congreso y lo incineró, provocando una revuelta el cual se enfrentaron policías y manifestantes. El resultado fueron varias personas encarceladas (aún cuando no eran partícipes de la manifestación), decenas de heridos y un muerto. Y ante la falta de ética y moral por parte de las policías y la falta de pronunciamiento de las autoridades ante los actos atroces que ocurrieron en pocos días, se generaron campañas difundidas por las redes sociales y diversas manifestaciones pacíficas con el objetivo de reclamar el golpe parlamentario.

La rápida acción de la ciudadanía más la forma en que difundió la noticia es gracias a las interacciones de las redes sociales y las comunidades online. Las mismas se manifiestan por medio de acciones o hashtags que publican los internautas para manifestar su repudio contra el gobierno. Paralelamente también surgieron otros movimientos, los cuales por medio de perfiles y noticias falsas, también crean llamados a las acciones y conformación de comunidades online que estén a favor del gobierno, exaltando los «logros” del presidente y justificando sus recientes acciones.

Con esto, quiero resaltar lo dicho por José Luis Brea, autor del libro «El tercer umbral”. Él trató sobre las comunidades existentes en la actualidad y, para el autor, la ley de los nuevo media es la ley del tiempo real: las comunidades online son las que promueven la elaboración de nuevas políticas y fórmulas de resistencia contra la autoridad. Sin embargo, y como lo señalé en el párrafo anterior, también existe un interés por controlar este medio. Actualmente, la mayoría de los medios de comunicación están siendo controlados por las corporaciones y empresas formadas por la sociedad capitalista. La televisión, los medios de prensa, las radios, los periódicos, todas esas industrias son controladas por personas con ciertos cargos políticos, los cuales contribuyen al flujo de la información que sirven como anestesia social, es decir, si existe algún problema o surge alguna movilización, lo opacan como una noticia de «poco interés” ocultándola con publicidades y otras noticias. Por lo tanto, las personas optan por el internet como medio para informarse de la realidad del país. Publican la noticia, la discuten, la difunden y más.

Sin embargo, también están los que tergiversan la información y empiezan a difundir noticias falsas sobre el caso. El internet está en manos de muchas personas. Hoy en día es fácil acceder a él a través de los aparatos móviles. Su facilidad de uso requiere de cierto control. Y si a alguien se le ocurre, puede generar una falsa noticia que solo genere confusiones y dudas al respecto. A pesar de todo, con lo ocurrido en el país y con la movilización de la gente, espero que surja un despertar de conciencia y, poco a poco, las personas cuestionen sobre lo que ocurre en el gobierno, se movilicen y realicen un cambio verdadero tanto en lo político como en lo social.

Marisol Fernández

SOBRE LO COMÚN Y EL INTERSTICIO por María Fernanda Arjona

SOBRE LO COMÚN Y EL INTERSTICIO

Hace algunos días leía algo que decía así: «el espacio es el orden de los coexistentes o el orden entre los existentes que son simultáneos». Recuerdo haberlo relacionado con el lenguaje: es desde el Otro que uno mismo piensa y/o enuncia y es pensado y/o enunciado. Es desde ahí -desde el Otro- que poseemos un lenguaje. Quizá tenga que ver con el principio de incompletud del individuo que manifestaba Bataille, y sí -de cierto modo- somos en tanto que el Otro/existente simultáneo.

Retomando el asunto, de alguna u otra manera, nos postulamos en el horizonte de lo común. Pero este horizonte ha ido mutando simultáneamente con los modos de comunicación situados en la virtualidad. Lo común y la comunidad se articulan de diferente manera ahora, pues las condiciones cambiaron. El mundo se hizo pequeño, tu rincón y el mío se extendían en el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Pero qué tanto somos conscientes de ello? ¿Qué tanto hemos procurado lo equidistante en este espacio?.

En «Online communities: comunidades experimentales de comunicación en la diáspora virtual» José Luis Brea nos relata cómo desde la aparición de ciudades digitales en 1994 se ha pretendido una democratización del acceso al nuevo medio. Y cómo al arte del siglo XXI se le heredó buscar las condiciones que propicien una constitución de una esfera pública autónoma. ¿Cómo se iba a constituir esta esfera pública?

Así apareció la tarea de construir discurso por medio de la participación dialógica. Para ello ahora debemos superar algunos obstáculos. A mediados de la primera década del siglo XXI se consolidó la Web 2.0 basada en el intercambio y la participación, así apareció el valor en el volumen: lo cuantitativo deviene cualitativo.

Parece que José Luis Brea lo predijo de algún modo cuando planteó la desertización por ruido. Afortunadamente también hizo una observación sobre generar operadores de visibilidad/dispositivos de coalición que permitieran visibilizar discursos. Pues no sólo coexisten tu rincón y el mío, sino muchos. ¿Cómo íbamos a evitar que se segregaran en esta extensión saturada? ¿Y cómo íbamos a evitar, a su vez, hacer aparecer la diferencia? ¿Cómo producir heterotopías?.

Otra de las alternativas que planteó Brea fue plantear la comunidad de productores de medios -no usuarios-. Por supuesto, ninguna comunidad puede aparecer donde la comunicación se redujo a valor de cambio. Así iban apareciendo más tareas que respondían a las nuevas economías de la producción y distribución de estructuras simbólicas.

Finalmente, para que todos los rincones existan con las mismas posibilidades debemos trazar dispositivos que subviertan la estrategia del capitalismo informacional. Yo desde mi rincón puedo promover las condiciones para que el tuyo aparezca al mismo tono, para que ese espacio esporádico devenga en rizoma. Y para que extienda esas condiciones rizomáticas al espacio real social en el que cada uno se encuentra, en el que podamos coexistir. Quizá el principio de incompletud del individuo desaparece en tanto que se construye con Otro, nos completamos en comunidad.

«Pero allí donde está el peligro nace también lo que lo salva»

María Fernanda Arjona