- Un viaje al fundamento

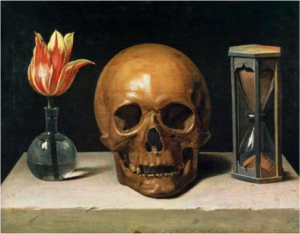

Algo que es inherente a la vida como proceso natural, pero que, sin embargo, resulta complejo y doloroso de hablar, es la muerte: esa experiencia que en particular llevó al ser humano, en sus orígenes, a reconocer los límites de su conciencia y su razón de ser. La incertidumbre frente al duelo, en la esperanza de recobrar lo perdido y el desengaño contínuo ante la realidad de que todo lo que vive absolutamente finaliza, fue quizá insoportable. Fue, probablemente, el profundo miedo a la finitud, lo que condujo a la creación de la expresión creativa de un concepto religioso fundado en una profunda convicción sobre la supervivencia del alma.1

El ser humano percibe la muerte como una catástrofe, cuyo horror la encarna en un problema que configura su vida. Esta honda conciencia contribuyó definitivamente a fabricar posteriormente un mecanismo mítico y mágico con el propósito de afrontar, superar y resolver la muerte para integrarla a la existencia.2

Reproducción del «entierro floral» de la Cueva Shanidar

La muerte, como tema de extensa envergadura la hallamos intrínseca en la cultura humana y prehumana (Homo naledi y homo Neandertal).3 Sus múltiples representaciones revelan los más profundos significados, cuyas raíces más hondas se encuentran en los orígenes de la humanidad y nos alcanzan hasta hoy día. Los humanos no sólo desarrollaron rituales religiosos, sino también otras formas creativas que se expresaron en estructuras arquitectónicas y esculturales. Prueba de esto son los dolmen o tumbas de sepulcro colectivo, templos, filas de piedra y círculos del período neolítico que van del año 4000 al año 2000 a.c.1 También se sabe que la especie del Homo Sapiens de Cromañon enterraba personas en cuevas y cubrían los cuerpos con ocre rojo y los decoraban con brazaletes y collares de dientes de animales, herramientas y ornamentos. El rojo ocre pudo haber representado la sangre de la vida. Nuestra herencia prehistórica incluye la amplia presencia mundial de huellas de manos de color ocre rojo presentes en Australia, África, América del Norte y del Sur, Alaska y hasta la Patagonia. Hemos estado utilizando fuego durante por lo menos dos millones de años, por lo que las conexiones entre los mamíferos de sangre caliente y el fuego conducen fácilmente a una fusión donde el rojo es un color que simboliza la vida. 4

Magdalenian burial site, via Renee Garcia, Anthropology, http://www.saddleback.edu/faculty/rgarcia43/Anth9.ht

El miedo a lo inevitable es evidente. La antropología muestra que, en todas partes, los muertos han sido objeto de prácticas que corresponden a creencias relacionadas con su supervivencia y existe también una área de inquietud, de horror a la finitud, de terror a la descomposición del cadáver y dolor provocado por el óbito. Una aguda aflicción provocada por la pérdida de la individualidad, pero que, en cierto modo, también aporta sentido y propósito a nuestro aliento. El trauma a la muerte, se encarna en ese espacio ambiguo que separa: la conciencia de la muerte, de la aspiración a la inmortalidad. Gilgamesh es un ejemplo de esto.2 También lo es el mito de Orfeo o la travesía de Dante por el infierno, que ilustran las antiguas actitudes hacia la muerte y muestran la aflicción provocada por el óbito. En relación al duelo, se sabe de las plañideras (palabra que proviene del verbo plañir, es decir, sollozar), mujeres contratadas para llorarle al difunto en los velorios, pues se creía que los llantos que emitían limpiaban el alma del difunto.5

A través de la historia, la sociedad externó y significó sus emociones hacia la muerte propia y de otros, mientras que ahora el expresar esas emociones se ha convertido en un tabú que va mucho más allá de acallar el duelo. El dolor es algo que ahora se vive en la esfera de lo privado.

- Las huellas de la guerra

Tras el genocidio y el horror provocados por la guerra deviene un influjo sobre las formas en que la memoria colectiva actúa para sobrevivir. Y el arte, creo, tiene el potencial de formar un rol importante en ese sentido. En la historia se ha visto que tras terribles atrocidades, la sociedad transita por un proceso de duelo colectivo, cuyo impacto es reflejado en la producción cultural. Un ejemplo de esto es el silencio que doblegó a Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Fue evidente esa ausencia en la producción cultural cuyo silencio obviaba el insondable duelo manifiesto por la brutalidad de la guerra.6 Incluso algunas imágenes cristalizaron ese proceso de duelo público y se volvieron “emblemas del sufrimiento, como la instantánea del niño en el gueto de Varsovia en 1943, con las manos levantadas, arreando al transporte hacia un campo de exterminio” 7(Sontag, 2010, p. 137).

Niño en el gueto de Varsovia en 1943

Posteriormente en el aspecto de la creación cultural, tras la devastación de la guerra, surgió una aguda necesidad de nuevos referentes, motivaciones, direcciónes y formas de expresión que derivó en acción, rebeldía, transformación, creación, reflexión e innovación, es decir, en una ruptura de lo que las artes habían sido hasta entonces. Los diversos testimonios revisados por Sánchez Durá de los soldados que estuvieron al frente de batalla, revelan que dependían de la escucha para identificar vivos, heridos o muertos e incluso para sobrevivir de bombardeos. Ellos regresaron de la guerra con una concepción diferente del mundo donde su sentido auditivo fué crucial para comprender la realidad y responder a ella. Lo que después derivó en una estética de lo sonoro y de la escucha.6

Este es un clip de un documental sobre dada, https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc

Los dadaístas evidenciaron la irracionalidad y la incoherencia con que el lenguaje fue empleado a favor de la guerra. Ellos se valieron de esa insensatez para expresar, sarcásticamente, su preocupación hacia la conflagración, dislocando la lógica formal del lenguaje y arrebatándole su sentido funcional para convertirlo en unidades de sonido. Fue en el Cabaret Voltaire en 1916 donde varios artistas con intereses afines comenzaron a reunirse, ahí surgió el dadaísmo. Los artistas exploraban el sentido tonal del lenguaje despojándolo de su significado y usándolo como entidades resonantes. Elaboraban poesía sin sentido léxico o gramatical, era más bien un interés sonoro lo que les provocaba la exploración. La interdisciplina comenzó a tener fuerza pero no se tergiverso la búsqueda en torno al sonido y al silencio como objetos de investigación que resultó también en nuevas manifestaciones plásticas posteriores que fueron antecedentes del happening como los recitales poéticos de Francis Picabia o Roger Vitrac autor de Poison (A Drama Without Words, 1923). Fue entonces que se comenzó a hablar de lenguajes en el arte.6

Broom: An International Magazine Of The Arts, Volume 5, Number 4, November 1923

Simultáneamente en 1923 Alfonso Reyes convoca a realizar un tributo al poeta Mallarmé, en el que el silencio es llevado a la acción volviéndose un antecedente histórico del arte sonoro y los happenings.

- El silencio en las artes visuales

En 1912 se publicó De lo espiritual en el arte, de Wassily Kandinsky, en el que plantea un esquema teórico en relación a la simbología del color, de donde retomo sus ideas en torno al negro y al blanco. “El blanco, que a veces se considera un no-color… es el símbolo de un mundo en el que ha desaparecido el color como cualidad o sustancia material… tan por encima nuestro que ninguno de sus sonidos nos alcanza, de él sólo nos llega un gran silencio que representado materialmente semeja un muro frío e infranqueable, indestructible e infinito. Por eso el blanco actúa sobre el alma como un gran y absoluto silencio. Interiormente suena como un no-sonido… No es un silencio muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de pronto puede comprenderse. Es la nada primigenia, la nada anterior al comienzo, al nacimiento. Quizá sea el sonido de la tierra en los tiempos blancos de la era glacial…”(Kandinsky, 1979,p.73).

Robert Rauschenberg 1951 White Painting At New York

Más tarde en 1951 Robert Rauschenberg crea sus White Paintings en la tradición de la pintura monocromática, cuyo propósito era reducir la pintura a su naturaleza más esencial, y conducir ulteriormente a la posibilidad de la experiencia pura. Las White Paintings fueron exhibidas en 1953 en una galería de Nueva York, donde John Cage tuvo la oportunidad de verlas.9 El mismo Cage, quién se vió profundamente impactado por la obra, declaró que fue después de haber presenciado las White Paintings, que surgió su pieza silente 4’33’’ interpretada por vez primera en una sala de conciertos en Nueva York en 1952 por David Tudor. En ese momento Cage, puso en evidencia la composición musical improvisada que se deriva de su escucha. Finalmente la pieza 4’33’’ resultó en un importante viraje para el desarrollo del arte sonoro y la música experimental del S.XX. 6

John Cage’s 4’33’’, 1952, A cargo de William Marx. https://vimeo.com/49738079

Pero Rauschenberg no se detuvo ahí, también produjo su serie de Black Paintings y en 1953-54 se trasladó de las White Paintings y Black Paintings a la serie de Red Paintings, que fueron creadas con diversos tipos de pintura roja y diversos materiales como madera, clavos, papel de periódico y otros materiales sobre el lienzo que ya eran precursores su conocida serie Combine. 9

Robert Rauschenberg, Untitled [four-panel black painting], 1951

Robert Rauschenberg, Red Import (a la izquierda) y Red Interior (a la derecha), ambas piezas realizadas en 1954

Si bien, Rauschenberg no es el único en haber explorado estos pigmentos, me ha llamado la atención que antes de saltar en su producción a otra cosa, haya pasado previamente por estas coloraciones que encuentro simbólicas del blanco, el negro y el rojo. Kandinsky menciona que “la otra gran antinomia se basa en la diferencia entre el blanco y el negro, los colores que producen la otra pareja de tonos clave: la tendencia a la claridad o a la oscuridad” (Kandinsky, 1979, p.65) pero no sólo en un sentido literal: “El sonido interior del negro es como la nada sin posibilidades, la nada muerta tras apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza. Musicalmente sería una pausa completa y definitiva… El negro es apagado como una hoguera quemada; algo inmóvil como un cadáver, insensible e indiferente. Es como el silencio del cuerpo después de la muerte, el final de la vida. Exteriormente es el color más insonoro” (Kandinsky, 1979, p.73 y 74). Del color rojo describe adjetivos como calidez, vibración incandescencia, riqueza y diversidad tonal cuya correspondencia musical sería un sonido insistente, irritante y fuerte. Es decir lleno de vida.8 Aquí vemos que la simbología del color pudiera tener relación con una noción de asociaciones de carácter colectivo en lo que se refiere al blanco, al negro y al rojo.

- La negritud

Aunque la oscuridad y la luz no existen la una sin la otra, a diferencia del blanco o el rojo, encuentro que el negro tiene una referencia más constante en relación al silencio y la analogía con la muerte. El negro se vincula con conceptos como el no ser o la nada. Según el génesis el negro es el color primario y fundamental, «la tierra estaba vacía, y la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo» (Génesis 1.1–5).10 En este tipo de ideologías se tiende a una radicalización polar de significar el blanco (luz/vida) como el bien y el negro (vacío/muerte) como el mal. El negro, es un color que alude a la noche, al vientre materno, al misterio de la mente subconsciente, a la muerte, o a la nada originaria del todo… Pero no nos sería posible percibir la negritud si no fuera por la luz que absorbe, o que incluso proyecta, como lo define Pierre Soulages al referirse a sus obras negras que nombra outrenoir, » Mi instrumento no es el negro, sino la luz reflejada del negro… un color y un no-color, cuando la luz se refleja en el negro, la transforma y transmuta».11 Sus pinturas son conocidas por su profundidad negra y la textura que rompe con la uniformidad del negro atribuyéndole tonalidades, escalas de silencio.

Pierre Soulages, Peinture 309 x 181 cm, 12 décembre 2013, Acrylic on canvas

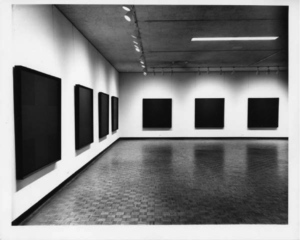

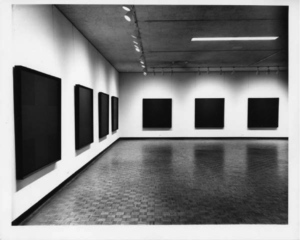

Ad Reinhardt aborda más bien, en sus Blacks Paintings, el concepto del vacío pleno del ser en el budismo. En la homogeneidad de un formato de nueve cuadrados iguales recubiertos de color negro en los que sólo cambia casi inaudible el matiz de cada cuadro, toda forma desaparece en una reducción monocroma.12

Ad Reinhardt, Black Paintings 1960

El negro sin textura, sin formas, ni matices, ni brillo, un negro casi absoluto e imaterial. Un negro puro, quieto, profundo, absorbente, inmóvil. Este tipo de expresión remite a los inicios del arte abstracto, cuando kandinsky hablaba de la espiritualidad y de la emoción pura del color. En el arte abstracto las apariencias no eran lo relevante sino el sentido místico emocional de la búsqueda por la espiritualidad interior.13 En 1915, en la última exposición futurista de pinturas llamada Suprematismo 0.10, en San Petersburgo, Kasimir Malevitch colgó su obra en la esquina superior de la habitación que tradicionalmente se reservaba en Rusia a los iconos religiosos, y tiempo después aclaró: «No era que yo estuviese exhibiendo un lugar vacío, sino el sentimiento de la ausencia del objeto»14.

Kasimir Malevitch, Cuadrado negro sobre fondo blanco 1915, San Petersburgo, Rusia.

Cuando la pieza carece de representación, su sentido simbólico cambia y adquiere un significado donde la ausencia es la esencia, la nada, una espacio vacío para ser contemplado y significado. El negro expresa silencio, ese silencio arroja una pregunta, una sombra que acoge una intimidad enigmática pero que incita a la luz del pensamiento. En las instalaciones que James Turrell llama Dark Space, crea atmósferas en las que el espectador es confrontado para descubrirse a sí mismo y converger en el silencio de la negritud, para poder cruzar con todo lo que ésa vacuidad provoca y sumergirse en la luz.15 Antagonismo que, entre la materialidad del espacio y la espiritualidad de la luz, crea una dimensión en la que la oscuridad, el vacío y la ausencia conducen a una interiorización presente.

James Turrell, Roden Crater, 1977 James Turrell, Ronin, 1968

Pero la oscuridad también revela nuestros temores. Un pánico que quizá también se manifestó desde las épocas en las que aún no se había descubierto el fuego. La oscuridad además posee un universo lúgubre. El inframundo es oscuro, aterrador y siniestro como lo relata la hazaña de Dante. El tenebroso infierno era representado con los más terribles escenarios fúnebres y luctuosos, en los que la luz no tenía cabida. La oscuridad era una oscuridad del mal. Y así, la noche, vestidos de indefensión alguna, nos envuelve desamparados frente a los peligros de las sombras deambulantes y monstruosas. En la inconsciencia del sueño uno puede ser víctima de alguna atrocidad perturbadora y morir para siempre en manos de fantasmas perversos y malignos. El íncubo o La Pesadilla de Johann Hënrich Füssli, cuando fue expuesta por primera vez, en 1782, provocó una gran perplejidad, lo que le consagró como el pintor de lo extraño y de lo sobrenatural. Todas estas ideas reposan sobre la oscuridad de la noche cuando los engendros abominables aprovechan para atacar a sus presas, simbolizando el caos y la muerte.16

Johann Heinrich Füssli, The Nightmare, 1790−1791

- Conclusiones

“Es únicamente un presentimiento que el espíritu no se arriesga a mirar, pues se pregunta si la luz es sólo un sueño y el… negro la realidad.” -Sobre el blanco y el negro. Wassily Kandinsky

Quizá como un llamado a la reflexión en relación al silencio y la muerte, desde el trabajo que han realizado diversos artistas para meditar sobre “ese” lugar que es la noche, o sobre la luminosidad que alumbra el pensamiento, para cavilar sobre una naturaleza interior indescriptible, me abrazo. No en la esperanza sino en un reconocimiento de lo que no se explica. De súbito, un día, abandonamos esta existencia permanentemente. Nada es para siempre. Pero la muerte sí lo es. Al menos para nosotros los vivos. En esta investigación descubro que el arte es un continuo transcurrir del fragmento, de la fragmentación del cuerpo del registro histórico subjetivo y colectivo sobre esa noción de la ausencia silente. No como una dispersión sino como un muestrario de lo que hemos llegado a concebir como conjunto. Un espaciamiento de una temporalización que no se puede conocer. En ese silencio quieto, que no es el de la muerte en sí sino advenimiento continuo de la presencia del “no ser”, como aquello que habla desde el no tiempo, desde el no lugar de la muerte, desde la imposibilidad expresada; un “algo” que de alguna manera conocemos, y que tememos, y reconocemos, pero que no es ni será… sino un pasaje a la atemporalidad, aquella que podemos imaginar mediante el arte. Una especie de encarnación del silencio. Una tierra de nadie y de todos, un silencio de ruina dominante, de serenidad y de encuentro entre unos y otros, los que siempre hemos sido y seremos en una constante ola que nos separa de nuestra individualidad para dar origen y continuidad a la colectividad. Porque así llegamos a ser nosotros: heredando una gran historia, llena de pequeñas pérdidas, dolores, amores, pasiones, creaciones… El arte serviría entonces como una suerte de ejercicio de mediación que nos ayudaría a los humanos a “digerir” el trauma ocasionado por ese silencio permanente que llamamos muerte. Todos somos un pedazo de humanidad, y el arte puede hacernos conscientes de nuestra vulnerabilidad.

There is just one art.

There is just one museum of fine art.

There is just one art history, one art evolution, one art progress.

There is just one aesthetics, just one art idea, one art meaning, one ART principle, one art force.

There is just one truth in art, just one form, one secrecy.

There is just one artist always.

There is just the artist in the artist as the artist-as-artist.

There is just the one art process, the one art invention, the one art discovery, the one art routine.

There is just the one art-work, just the one art-working, just one art non-working, just one ritual, one attention.

There is just one side, one way, one freedom.

There is just one edge, one framework, one ground, one existence, one fabric, one focus. There is just one problem, one task, one obligation, one struggle, one victory, one discipline.

There is just one negation, one value, one symmetry, one monochrome, one touch, one energy, one shape.

There is just one method, one manner, one interlace, one overall, one overlap, one order, one rule, one thought, one spontaneity.

There is just one shape, one square, one execution, one transcendence.

There is just one materiality, one density, one presence, one absence, one disembodiment.

There is just one simplicity, one complexity, one spirituality, one uselessness, one meaninglessness.

There is just one statement, one technique, one texture, one importance, one silence, one texturelessness.

There is just one reason, one means, one emptiness, one irreducibility, one END.

There is just one art-morality, just one art-immorality, one art-enemy, one ART-indignity, one ART-punishment, one ART-crime, one ART-danger,

one ART-conscience, one ART-guilt, one ART-virtue, one ART-reward.

There is just one art, one artlessness, one painting, one painterlilessness, one effortlessness. There is one difference, one sameness, one consciousnessness, one nothingness, one rightness, one indivisibility, one diversity, one essence, one finess.

There is just one thing to be said, just one thing that cannot be said…

There is just one painting everytime.

There is just one direction, one directionlessness, one form, one formlessness, one formula, one formulalessness, one formulation.

There is just one image, one imagelessness, one plane, one depth, one flatness, one color, one colorlessness, one light, one space, one time.

There is just one repetition, one destruction, one construction, one dissolution, one evanescence, one abstraction, one rhythm.

There is just one qualitylessness, one object, one subject.

There is just one style, one stylelessness, one matter, one sequence, one series, one conviction, one tradition.

There is just one participation, one perception, one invisibility, one insight.

Ad Reinhardt, Poor Old Tired Horse, no. 18 (no date)

Bibliografía

1.(Funerary art in megalithic culture, essay by Elizabeth Nay-Scheibler, Alemania Occidenta, del libro Arte Funerario del Coloquio Internacional de Historia del Arte, Volumen II, UNAM, Edición de Louise Noelle 1987, México, F.)

2.El Hombre y la muerte, Eduardo Morin, Barcelona, Editorial Kairós, 1994

3.Homo nadeli es un homínido extinto del género Homo, que fue descubierto en 2013 en una cueva de lo que ahora es Sudáfrica… las características anatómicas lo sitúan en las raíces de los primeros Homo… Hay algunos indicios de que los individuos pueden haber sido colocados deliberadamente en la cueva cerca del momento de su muerte… El profesor Lee Berger de Wits University Sugiere que «estos individuos eran capaces de comportamiento ritual»… Se especula que la colocación de cadáveres en la cueva era un comportamiento ritual, un signo de pensamiento simbólico.

https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_naledi http://www.bbc.com/news/science-environment-34192447

En las tumbas más antiguas del Neanderthal en la cueva Shanidar, Ralph Soleckien en 1960, encontró el esqueleto de un hombre adulto acostado en posición fetal parcial. Se reunieron muestras de suelo para analizar el paleoclima y la historia de la vegetación del lugar y descubrieron grupos enteros de polen de flores con propiedades medicinales, además del habitual polen encontrado en todo el sitio, lo que sugiere que las plantas enteras con flores habían sido depositadas en la tumba hace 16.000 años. Lo que apunta a una actitud ritual hacia el entierro. (THE HUMAN OCCUPATIONS OF EL MIRÓN CAVE (RAMALES DE LA VICTORIA, CANTABRIA, SPAIN) DURING THE LAST GLACIAL MAXIMUM/SOLUTREAN PERIOD,

Lawrence Guy Straus, Manuel González Morales, Ana Belén, Marín Arroyo y María José Iriarte Chiapusso, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Nueva época Prehistoria y Arqueología, t. 5, 2012, pp. 413-426, ISSN: 1131-7698 http://revistas.uned.es/index.php/ETFI/article/viewFile/5351/10378)

4. Use of red ochre by early Neandertals, By Wil Roebroeks, Mark Sier, Trine Kellberg Nielsen, Dimitri De Loecker, Josep Maria Parés, Charles E. S. Arps and Herman J. Mücher, Edited by Richard G. Klein, Stanford University, Stanford, CA, 2011

5. https://www.belelu.com/2013/10/las-planideras-y-el-arte-de-llorar-penas-ajenas/

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/130228_cultura_taiwan_planidera_profesional_jg

https://es.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%B1idera

6. ESPACIOS RESONANTES: DEL PAISAJE SONORO DE LAS TRINCHERAS A LA ESCUCHA DEL SILENCIO EN ALFONSO REYES Y JOHN CAGE, Rocío Garriga Inarejos, ESPACIO, TIEMPO Y FORMA, SERIE VII HISTORIA DEL ARTE (NUEVA ÉPOCA) o 4, REVISTA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, MADRID, 2016.

7. Ante el dolor de los demás,Susan Sontag, Barcelona: Círculo de Lectores, 2010, 137.

8. De lo Espiritual en el Arte, Wassily Kandinsky, La nave de los locos, PREMIA editora,

https://gabrielagarbo.files.wordpress.com/2010/01/30760245-kandinsky-vassily-de-lo-espiritual-en- el-arte-pdf.pdf

9https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Rauschenberg#The_White_Paintings.2C_Black_Paintings.2 C_and_Red_Paintings

10. Génesis 1:1-5 Reina Valera Contemporánea (RVC), La creación, Copyright © 2009, 2011 by Sociedades Bíblicas Unidas

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1%3A1-5&version=RVC

11.http://www.randian-online.com/np_event/pierre-soulages/#

12. Ad Reinhardt, Abstract Painting, by Nancy Spector, Solomon R. Guggenheim Museum, New York By exchange, 1993, COLLECTION ONLINE, https://www.guggenheim.org/artwork/3698

13. HERnándEz-NAVARRO, A.: «El cero de las formas. El Cuadrado Negro y la reducción de lo visible», Ima- fronte, n.o 19–20, (2007–2008), p.125; VEgA, A.: Zen, mística y abstracción. Ensayos sobre el nihilismo religioso. Madrid, Trota, 2002, p. 35.

14. MAlEVICh, K.: The non objetive world. Chicago, Paul Theobald and Co., 1959, p. 68.

15. A Turrell Dark Space is an enclosed room with no seemingly perceivable The concept of a Dark Space is not about what one is supposed to see but the experience of what Turrell describes as “seeing yourself see.” http://jamesturrell.com/work/type/dark-space/

16. EL VACÍO ILUMINADO DEL NEGRO, Alicia Sánchez Ortiz, ESPACIO, TIEMPO Y FORMA, SERIE VII HISTORIA DEL ARTE (NUEVA ÉPOCA) N.o 1, REVISTA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, MADRID.

Sofía Boonil

Trabajo Final

Trabajo Final Trabajo Final

Trabajo Final Trabajo Final

Trabajo Final Trabajo Final

Trabajo Final Trabajo Final

Trabajo Final