HORRORES DE LA ESCUCHA

Este texto reflexiona sobre la influencia del sonido en la vida cotidiana, específicamente en la conformación de impresiones y recuerdos relacionados al miedo. El cine, la televisión y otros medios de comunicación son parte primordial en la construcción y transmisión de los imaginarios que nos aterran y acechan desde que somos infantes, los cuales desde el sonido y su percepción se pueden llegar a manifestar en la vida urbana. Formas culturales que pese a su subjetividad pueden ser compartidas/entendidas por los demás. Sean los monstruos de las películas o las noticias sobre la inseguridad, es en las noches cuando un sentimiento de vulnerabilidad y temor puede fácilmente instalarse en las personas. Ante la profundidad de lo que no vemos, la escucha se presenta en ese escenario como una llave a la salvación o como la revelación de los más grandes miedos.

PALABRAS CLAVE

miedo, sonido, escucha, memoria, paisaje sonoro

Lo que me asusta es lo que te asusta. Todos tenemos miedo de las mismas cosas. Es por eso que el horror es un género tan poderoso. Todo lo que tienes que hacer es preguntarte qué te asusta y sabrás lo que me asusta.

-John Carpenter

INTRODUCCIÓN

Uno de los recuerdos más presentes de mi infancia y que caprichosamente emerge cada cierto tiempo, es el estar sentado en un sillón viendo El Hombre Elefante 1 por la televisión. Particularmente la parte donde John Merrick tiene una

pesadilla y una serie de imágenes de actividad industrial, vapores, una mujer, elefantes y luego, gente humillandolo, se hacen presentes de forma inquietante. Esta secuencia no tendría el mismo impacto si existiera silente. El aura de extrañeza que acompaña las imágenes es innegable, pero el verdadero terror que transmite se basa en la propuesta sonora: ruidos de máquinas y hombres trabajando mecánicamente, tubos desahogando vapores, el barritar furioso de elefantes, la respiración distorsionada de Merrick, un drone que zumba en toda la cabeza, elementos que en la soledad y oscuridad de la noche potencian su efecto, perturban. A excepción de los animales, son sonidos que en su mayoría podríamos encontrar en el espacio de la vida cotidiana y a los cuales les dedicaríamos solamente la atención como señales de actividad, como normalidad.

La situación cambia al percibir dichos espacios en cualquier forma de ausencia: la de los trabajadores, la de las máquinas andando, y en general la presencia de movimiento. Frente a este tipo de escenografías de la ciudad es que recuerdos como el de mi niñez se filtran en los momentos. Es de noche, camino en soledad rumbo a casa. Las sombras ocultan las cosas, pareciera que hasta los sonidos. La mente juega crueles bromas a través de los pensamientos y aflora las memorias que desatan los nervios, el temor y la incertidumbre. Tenemos miedo. Estamos vulnerables frente a lo desconocido. Pero cabe preguntarse, ¿a qué suena lo que nos da miedo? ¿Es el medio urbano el que suena o son los sonidos que llevamos almacenados los que provocan la reacción de sobresalto en nosotros? ¿Un paisaje sonoro por sí mismo, su escucha, puede provocar esta emoción?

El miedo habita en todas las personas.

Desde el inicio de la vida, el miedo es una de las emociones rectoras de la existencia animal. Su manifestación gracias a la percepción determina la posibilidad de sobrevivencia o de muerte en todos los seres. En los animales el miedo se manifiesta solo en la posibilidad de ser el alimento de otra especie, pero en las personas, dado el grado de conciencia, el miedo se expande a esferas tan vastas como la imaginación lo permita. Tener miedo es parte de la vida misma, de estar consciente de que la muerte nos va a encontrar tarde o temprano.

Para Delumeau, analizando el miedo desde su evolución cultural y social a través de la historia, es que se le puede entender como “el hábito que se tiene, en un grupo humano, de temer a tal o a cual amenaza (real o imaginaria)”.2 Este hábito o forma humana de conducirse, individual o colectivamente, es instintivo e inherente, manifestándose en “una gama de emociones que van del temor y de la aprensión a los terrores más vivos”.3 Independientemente de que el miedo se puede contagiar y potenciar colectivamente, la gama de emociones del miedo dependerá de la percepción de cada persona, que no sobra decirlo, la percepción es subjetiva.

Como colectividad seguimos estremeciéndonos ante la noche como ingrediente principal que alimenta mitos y leyendas: demonios, brujas, aparecidos, vampiros, hombres lobo y otros poseídos por el mal, se mueven en el perfume de la oscuridad al acecho de nuestras almas. Si bien no los vemos, cualquier sonido no familiar se convierte en potencial amenaza. En este sentido, al preguntar por el posible sonido de lo que nos da miedo, se sugiere que si bien esto nos remite a las construcciones y formas culturales que consumimos, hay una influencia innegable del entorno acústico, de la percepción del momento, situación que por otro lado se mezcla con marcas de la memoria que pueden manifestarse durante la experiencia de temor. De esta forma, lo que nos da miedo siempre sonará distinto.

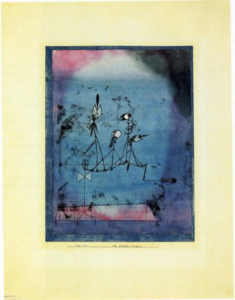

El sonido en el cine y la conformación de ideoescenas.

Como se comentaba al principio del texto en relación al filme de Lynch, el poder de esa secuencia radica en la familiaridad y crudeza de sus sonidos. Expresiones sonoras provenientes de lo cotidiano, pero que insertadas en las imágenes dotan de un delirante y opresivo sentimiento. Lo curioso a señalar aquí es la forma en que el sonido de un producto audiovisual se puede llegar a mezclar con el ambiente que el espectador vive al momento de experimentarlo, lo cual desborda las posibilidades que los recursos diegéticos y extradiegéticos proponen, ya que al mezclarse con la percepción de la persona, permiten la vivencia de un momento sonoro totalmente nuevo.

Se conoce como sonido diegético a todo aquello que “forma parte del elemento narrativo y que nos permite ver el agente sonoro en pantalla”,4 como por ejemplo un músico tocando el piano en un bar, el goteo de agua de una tubería, un disco reproducido en un tornamesa. Los sonidos extradiegéticos son aquellos que “no forman parte del universo de la imagen pero la condicionan”,5 como las voces internas de un personaje, como las ambientaciones orquestales en una escena de clímax, como la pesadilla de John Merrick. Ahora, en el caso del recuerdo de infancia, el verdadero shock para mí fue encontrarme solo en ese cuarto, alterado por la extradiégesis y por el hecho de que después de ver la película, la esencia de esos sonidos se quedó conmigo, reverberando en mi cabeza, resonando en la habitación, trabajando una suerte de postdiégesis.

Esta posibilidad que tiene el sonido de dotar de fuerza expresiva a una imagen, es lo que Michel Chion llama valor añadido, “el valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella se tiene o el recuerdo que de ella se conserva, que esta información o esta expresión se desprende de modo «natural» de lo que se ve, y está ya contenida en la sola imagen”.6 De alguna manera, sonidos que nos impresionan o aterrorizan se embarran a nuestra percepción de la realidad inmediata (de lo que vemos y escuchamos) y se manifiestan, llegando a caracterizar un momento como de miedo.

Esta presencia de la percepción pasada, guardada como recuerdo en el presente, tiene que ver con la propuesta de Moles sobre las ideoescenas, flujos de instantes cristalizables de la vida, de percepción pura que surgen cuando una persona experimenta su cotidianeidad, moviéndose en ese espacio y tiempo, mientras aprehende unos estímulos y discrimina otros dentro de su proceso de memoria (o mediante su registro).7

Encontrar el horror en lo que se escucha per se logra ser evidente con otro ejemplo de sonidos diegéticos y extradiegéticos. Una tarde que ya no recuerdo bien más que por el impacto de la obra, reproduje junto a unos amigos la película Begotten.8 Este filme experimental contiene múltiples simbolismos sobre la vida y la muerte, envueltos en una atmósfera ritual primigenia, anacrónica y altamente perturbadora. La textura del sonido y la plasticidad de la imagen provocan gran inquietud ante lo que estamos presenciando: una construcción entre árboles resguarda en su interior la figura de Dios suicidándose, un personaje pesadillezco que se convulsiona sentado mientras expulsa sangre de su boca, para posteriormente abrir su cuerpo con una navaja y dar vida a la Madre Tierra.

Lo verdaderamente aterrador de esta película radica más bien en su banda sonora, gobernada por un crepitar permanente y combinando música extradiegética con sonidos diegéticos (grillos, aves, un goteo que persiste, sonidos guturales de algunos seres, el latido de un corazón). La familiaridad de los sonidos naturales y la presencia de esa fritura o tronido, mezclados, dispara las emociones a un terreno desconocido y terrible. Recuerdo que luego de ver la película nadie quiso salir a la calle esa noche. El hecho de pensar en los sonidos salvajes de la naturaleza en el contexto de la calle solitaria promovió un temor insólito a la misma vida, la cual podría reclamar la nuestra como tributo.

Entonces, ¿a qué suena lo que nos da miedo? Si tomamos en cuenta que la escucha es una forma de relacionarnos con el mundo, si pensamos la escucha del paisaje sonoro como una práctica cultural (donde el entorno social afecta la forma en que las personas lo perciben y se relacionan con él), el sonido de lo que nos da miedo no presenta en realidad un cambio con lo que no nos da miedo. Es el mismo entorno, las mismas calles, la misma habitación. En este sentido, somos nosotros quienes le otorgamos al lugar y a la situación la sensación de miedo. La influencia de lo que consumimos cotidianamente altera permanentemente las construcciones culturales que compartimos con los demás, siendo el caso del miedo, una construcción que pese a su subjetividad, puede ser entendida y asimilada por las demás personas, ya que formamos parte de la misma trama sensible, el ser humano.

Humberto Muñoz

1 The Elephant Man, dir. David Lynch. 1980. Estados Unidos: Paramount Pictures.

2 Delumeau, Jean. El miedo en Occidente. España: Taurus, 2012. p.19.

3 Idem.

4 Radigales, Jaume. La música en el cine. Barcelona: Editorial UOC, 2008, p. 28.

5 Idem.

6 Chion, Michel. La Audiovisión. Barcelona: Editorial Paidós, 1993, p. 13.

7 Las ideoescenas conforman un vasto banco mental al cual podemos acceder mediante el recuerdo.

8 Begotten, dir. Elias Merhige. 1990. Estados Unidos: Theatre of Material.7 Moles, Abraham. La imagen. Comunicación funcional. México: Trillas, 1991.

BIBLIOGRAFÍA

Chion, Michel. La Audiovisión. Barcelona: Editorial Paidós, 1993. Delumeau, Jean. El miedo en Occidente. España: Taurus, 2012.

Moles, Abraham. La imagen. Comunicación funcional. México: Trillas, 1991.

Radigales, Jaume. La música en el cine. Barcelona: Editorial UOC, 2008.

La Partida

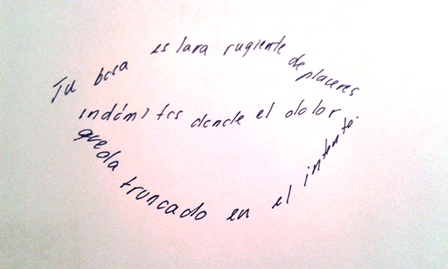

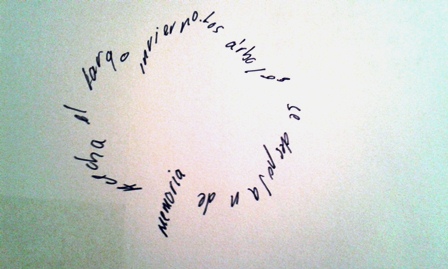

La Partida Tu Silueta

Tu Silueta

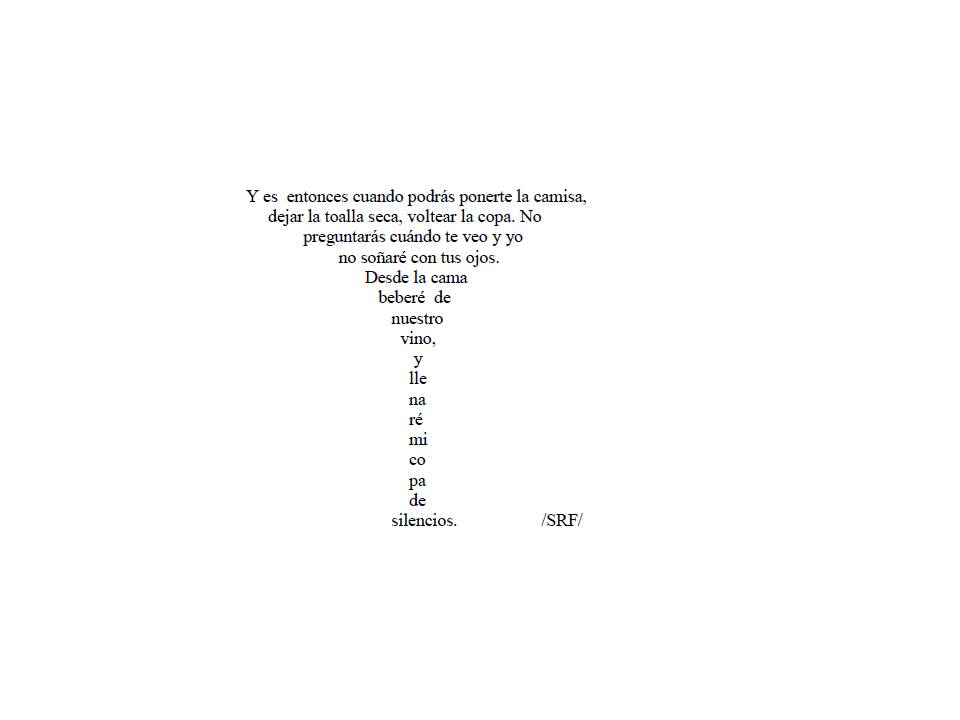

Copa

Copa