CURSO VIDEO ANTROPOLÓGICO: UNA METÁFORA DEL VIAJE

El curso Video Antropológico se despliega a partir de un eje que es el vínculo entre quien investiga y las personas con quienes trabaja desde la mediación del video. A lo largo de ocho semanas, cada participante desarrolla una indagación sobre alguna problemática antropológica a elección personal.

Este proceso consiste en una suerte de metáfora del viaje antropológico, un ir al encuentro del otro y de nosotros mismos en un trabajo de campo sostenido.

Estos videos son parte de los ensayos audiovisuales de algunos de los/as alumnos/as en el curso Video Antropológico 2016. A partir de estos tres ejemplos podemos ver la diversidad de estilos de filmación, formas de relacionarnos con las personas durante el trabajo de campo y modos de representación que se pueden desplegar al utilizar la cámara, no como simple herramienta de registro, sino como un proceso de conocimiento.

Cuando utilizamos el lenguaje audiovisual en el trabajo de campo exploramos experiencias, lógicas y dimensiones de los grupos sociales que devienen en una construcción de lo real y del conocimiento, como también en una mirada artística que involucra la incertidumbre, la paradoja, la contradicción y la sensibilidad.

LOS LIMITES IMAGINADOS y las preguntas existenciales

Eugenio Villagra trabajó con un grupo de freestylers que ensayan en el centro de la ciudad de Concepción, Chile. Al ocupar un lugar público como el Palacio de Tribunales para el desarrollo de su práctica corporal, estas personas se tornan parte del paisaje habitual de los transeúntes urbanos, lo cual implicó para Eugenio realizar un ejercicio de extrañamiento (mirar con otros ojos en su primer acercamiento) y luego poco a poco de familiarización con sus rutinas para comenzar a comprender sus lógicas.

Como afirma Marrero Guillamón, el etnógrafo de espacios públicos participa de las dos formas más radicales de observación participante, siendo totalmente participante y, al mismo tiempo, totalmente observador. Puede realizar literalmente el principio de la atención antropológica, que Lévi-Strauss definió como “de cerca y de lejos” y “mirada distante”, ya que al participar de un medio todo él compuesto de extraños, ser un extraño lo convierte en uno más.

En su análisis, Eugenio se basó en tres niveles de reflexión que se corresponden con los tres tipos de movimientos del freestyle: “el intruso vs el intimidado | Footwork”, “de ser peligroso a estar en la mira | Toprock” y “el Yo infinito vs los límites imaginarios | Powermove”.

En nuestro curso partimos de un ejercicio inicial que es el del autorretrato filmado, desde la idea de Sartre que es la mirada del otro la que nos hace conscientes de nosotros mismos pues nos objetiva: «Yo soy ese yo que otro conoce. La mirada ajena me sorprende, me descubre mi ser, porque ha conseguido tomar un punto de vista sobre mí y eso es lo que yo no puedo hacer.«

Su ensayo audiovisual es absolutamente reflexivo y existencialista: “Es posible que al campo me haya ido a aprender a mí mismo, más que aprehender a otros. Vine a entender que soy un producto cultural también. Un producto del Chile post dictadura. […] El ir a filmar deja en evidencia el hecho de llevar consigo no sólo una cámara sino una intención. ¿Cuál es? ¿A quién filmo? ¿Qué historia merece ser contada? ¿Con qué mirada?”

Desde una mirada sensible, Eugenio experimenta con el lenguaje audiovisual buscando formas de representar al otro en lo que termina resultando una etnografía poética.

Eugenio Villagra “Los Limites Imaginados” (ensayo completo).

ZEN: Filmar en silencio

Amira Baltézar Rezc desarrolló su indagación audiovisual en torno al budismo zen, en el Templo del Escorpión Negro. El zen se caracteriza por la importancia otorgada al estar presente, y la práctica contribuye a ese estado de conciencia despierta. Como Amira es practicante, su desafío consistió en “hacer zen” de su propio conocimiento del zen, esto es, despojarse de sus propio saber (que operaba como supuestos) para acceder a la perspectiva de las otras personas y conformar una etnografía de la propia comunidad budista a la cual ella pertenece.

“Estando en trabajo de campo, comencé a ser mucho más observadora y receptiva a lo que pasaba alrededor, las circunstancias más cotidianas, una persona caminando, lavando o secando un traste, me parecían extraordinarios acontecimientos. Podría describir el proceso como: dejarse atravesar por los otros y por el contexto, en un intento de restarse importancia, abandonarse a uno mismo para liberarse de la distracción y estar más presente, siendo más receptivos a las situaciones y personas que nos rodean.”

En este sentido, la práctica del zen se convierte en su propia herramienta de análisis.

Al realizar el ejercicio de filmación en modalidad reflexiva, Amira se encuentra ella misma practicando zazen, entonces filma sentada, en silencio, y su estado meditativo guía su mirada. En su búsqueda no hay conclusiones, aparecen las incertidumbres más que las afirmaciones, “escuchamos” su voz silenciosa en los inserts de textos, asistimos al discurrir de sus pensamientos en su propia vivencia, da la sensación de poder habitar su cerebro y mirar desde sus ojos, y cerrarlos con ella cuando el plano se funde a negro.

Trabajar de un modo reflexivo y deconstructivo implica poner en juego y cuestionar nuestra propia perspectiva como investigadores y también los principios de la lógica científica y documental: la posibilidad de verdad, de objetividad, de ficción, de documental. Lo que se está planteando aquí de lleno son cuestiones epistemológicas acerca de cómo construimos y transmitimos conocimiento.

Amira Baltézar Rezc “El Templo del Escorpión Negro” (fragmento).

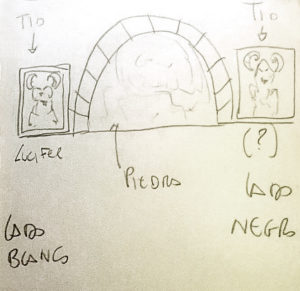

HUAKA KATARI el altar en la autopista

El Huaka Katari, o altar de la serpiente, es un lugar de ofrendas y sanación ubicado junto a una autopista en la ciudad de La Paz, Bolivia. El altar consiste en una roca con dos urnas (el lado blanco y el lado negro, con sus respectivas velas de color o velas negras) y está dedicado al Tío o dios de la oscuridad. Es un espacio de sincretismo donde se fusionan la cosmovisión andina, la economía de mercado y la religiosidad.

Allí se venden velas, coca, cigarrillos, azúcar y cerveza para los visitantes que realizan ofrendas al Tío pidiendo sanación y bienestar.

A lo largo de las ocho semanas del curso, Clorinda Purello realizó su trabajo de campo allí, acudiendo reiteradas veces, en diferentes momentos del día y de la semana, respetando los ritmos y logrando la aceptación de las personas con quienes trabajó. Algunas veces sus idas no resultaban en material audiovisual (ya sea por cuestiones climáticas, de festividades, o por respeto a los tiempos del otro), pero ella misma fue comprendiendo que no lograr un registro no implicaba un fracaso, sino por el contrario: podía ir construyendo un conocimiento muy valioso a partir de estas mismas imposibilidades.

Sumergirse en estas otras lógicas diferentes a la propia sin imponer ni forzar situaciones, es uno de los pilares básicos del trabajo de campo en nuestro curso. Sólo cuando el vínculo con ellos lo permitía, Clorinda filmaba, desde una perspectiva observacional y en ocasiones más interactiva.

Por su experiencia en la realización documental, aprovecha delicadamente las posibilidades del género y desde una mirada cercana, su ensayo nos permite asomarnos a un espacio ritual de gran complejidad y caudal simbólico.

Clorinda Purello “Huaka Katari. El altar de la Serpiente” (fragmento).